Il commento è di György Misur, ambasciatore ungherese in Italia fra il 1986 e il 1991, il periodo più strategico per il Paese magiaro, che in quegli anni stava vivendo quella fase della svolta politica che portò alla disgregazione dell’ex blocco sovietico, della fine del comunismo e dell’apertura dell’Europa Centro-Orientale all’Occidente.

Un periodo che l’ex ambasciatore Misur - oggi fra i coordinatori della Fondazione regionale Quinto Corridoio, allusione al Corridoio 5, che va da Lisbona a Mosca e prosegue fino a Vladivostok - assicura aver avuto i primi vagiti verso la libertà dal comunismo già a partire dal 1986.

Quinto Corridoio è una realtà sorta per animare il dibattito della scena politico economica ungherese, costituita insieme all’ex ministro delle finanze Mihali Kupa e in origine denominata Fondazione Adria-Carpazi, con un ambito geografico regionale più limitato.

Fra gli scopi dell’ente, anche quello di “aiutare la realizzazione dell’Unione europea lungo il Corridoio 5, attraverso il supporto di mezzi non governativi”.

Come pausa di AgroNotizie dalle vacanze, riteniamo utile per lo stimolo di alcune riflessioni e per avviare un dibattito internazionale sul futuro dell’Europa e della Pac pubblicare l’intervista, che spazia ad ampio raggio su molti temi, anche di attualità apparentemente non collegata al settore primario. Ma per l’importanza dei concetti espressi e per la pausa che si prende il portale di informazione che state leggendo, invitiamo alla lettura.

AgroNotizie ha incontrato l’ambasciatore Misur a Lignano Pineta, pochi giorni prima del golpe in Turchia, a poche ore dalla follia dell’attentato sul lungomare di Nizza, la notte del 14 luglio.

Partiamo dalla cronaca, per toccare un tema che ha diviso gli intellettuali e l’opinione pubblica in Europa: la costruzione di un muro di protezione dei confini ungheresi. Quello dell’immigrazione è un aspetto particolarmente sentito e che ha acceso gli animi al di qua e al di là dell’Oceano Atlantico. Pensiamo, ad esempio, all’annuncio del candidato repubblicano Donald Trump di proteggere la frontiera fra gli Stati Uniti e il Messico.

Ambasciatore Misur, l’Ue ha guardato con stupore alla volontà dell’Ungheria di realizzare un muro di protezione sul confine con la Serbia. Si parla di un ritorno del nazionalismo.

“Nulla di più falso! Siamo stati costretti: era un atto dovuto per gestire una frontiera aperta, assolutamente senza controlli verso la Serbia e la Slovenia. Lei non deve dimenticare che un anno fa si sono presentati da un momento all’altro alle porte dell’Ungheria gente che non sapevamo chi fosse . Erano migliaia, volevamo sapere chi erano e dove andavano, mentre i migranti non volevano collaborare con le nostre autorità. Ci sono stati scontri con la guardia di confine. E non erano 20 o 20mila, ma erano 400mila uomini. Può l’Ungheria, che è un piccolo Paese, sostenere un flusso simile? Con queste persone che volevano tutte andare a Budapest?”

Non crede fossero migranti in fuga dalla guerra?

“No. Forse una minima parte di loro. Ma era palese che qualcuno avesse organizzato tutto, non sono arrivati spontaneamente. Hanno avuto molto denaro, iPad e mezzi per orientarsi, hanno chiesto un collegamento wi-fi. Non erano rifugiati, sembravano piuttosto soldati senza uniforme. Erano vestiti bene, nulla avevano con sé. Chi scappa da una guerra cerca di portare via i bambini o le donne. Nessuno di loro aveva subito violenze, all’inizio erano solamente uomini, fra i 20 e i 30 anni”.

Quindi secondo lei la costruzione di un muro non è nazionalismo?

“No, affatto. Si è trattato di una difesa pragmatica, perché naturalmente abbiamo chiesto aiuto all’Ue, senza risposte. Anzi, la signora Merkel aveva annunciato il Wilkommen. Il popolo ungherese si è mostrato molto solidale con i migranti in transito. Ma quando abbiamo visto che l’80% delle persone in transito cercava lavoro, è prevalso nel popolo magiaro il ricordo dell’esperienza dell’invasione ottomana, quando i turchi sono rimasti 150 anni in Ungheria. Non ci possiamo fare niente: è nelle nostre vene. E poi, diciamolo, quando una persona arriva senza documenti, può essere chiunque. I controlli sono necessari”.

Quando abbiamo incontrato l’ambasciatore Misur, come detto, il golpe in Turchia non era ancora avvenuto. Tuttavia, avevamo parlato della questione turca, alla luce appunto dell’occupazione subita dagli ungheresi.

“I turchi hanno una mira storica sull’Europa, pensano di avere diritti anche religiosi sul nostro continente e, in una forma o un’altra, vogliono ritornare. Sono levantini, pensano diversamente da noi e la loro religione è aggressiva. Lo abbiamo visto ieri sera a Nizza, sulla Promenade des Anglais”.

Che cosa si può fare? È difficile prevenire attacchi singoli.

“Se arriviamo a una situazione estrema, con attacchi diffusi in più punti, allora non avremmo altre soluzioni che interrogare a uno a uno questi immigrati e chiedere loro cosa vogliono, cosa pensano di fare e come credono di comportarsi e, qualora ci fossero problemi di visione e rischi per la convivenza, dovremmo rimpatriarli”.

Anche sul tema dell’immigrazione l’assessore lombardo Fava si è espresso. Condivide la sua linea?

“Certamente. Ha ragione Fava, un conto è accogliere gli immigrati, un altro è aprire le frontiere indiscriminatamente. Ci deve essere un contratto fra noi e l’emigrato, dobbiamo distinguere e chiedere il rispetto delle regole”.

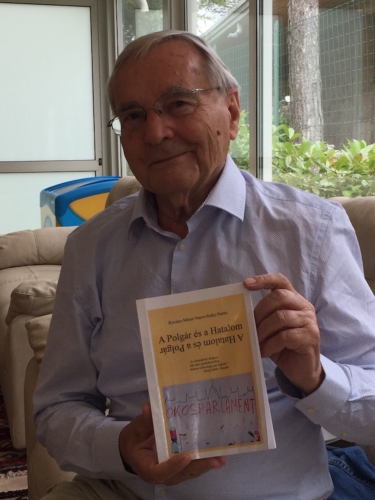

Nel saggio Il potere e il cittadino - Il cittadino e il potere, edito nel 2013, di cui lei è uno degli autori insieme ad altri intellettuali e scienziati ungheresi di spicco come Attila Kòvacs, l’ambasciatore György Nanovfszky e Mihàli Samu, vi rivolgete direttamente al Presidente della Repubblica del vostro Paese e proponete un nuovo modello di politica, in cui sia possibile realizzare un Okosparlament, un “Parlamento intelligente”. Quali sono gli aspetti che desidera sottolineare?

“Viviamo una fase in cui siamo convinti che i partiti debbano ritirarsi dalla loro posizione esclusiva di potere, per elaborare con la società un percorso che porti a costituire appunto un Parlamento intelligente, basato sulla democrazia partecipativa. Non abbiamo voluto realizzare un saggio moralizzatore e fustigatore dei costumi, o ancora un lamento della situazione attuale, ma abbiamo pensato di proporre un modello che rispecchiasse la società nella sua interezza. Non possiamo dimenticare che, terminata la Guerra fredda, da un quarto di secolo il potere pubblico funziona in circostanze particolarmente favorevoli e l’Ungheria è stata accolta nella famiglia dei popoli più prosperi del mondo e contribuisce alla propria vita in piena libertà.

Non possiamo però non vedere alcune debolezze della società e alcune mancanze, come una valuta stabile, una riduzione dell’indebitamento delle famiglie, un incremento dell’occupazione generale, il rafforzamento della situazione storica dell’Ungheria in coalizione intelligente e creativa con i popoli del bacino dei Carpazi. Vede? Ritorna il concetto citato dall’assessore Fava, sulla necessità di condividere un progetto di Europa dei popoli”.

Qual è il nocciolo della vostra proposta?

“Serve un sistema moderno di democrazia partecipativa, che, che abbracci la concezione bicamerale dell’assemblea nazionale, che ha retto per oltre 350 anni e che ha garantito un sistema particolarmente efficiente nel XIX secolo. Una legislatura dovrebbe trovare le proprie radici in una rappresentanza diffusa di tutti i gruppi e strati sociali, per riunire le conoscenze e le energie di appartenenti alla società intera. Dobbiamo arrivare ad avere rappresentanti delle diverse professioni, categorie economiche, gruppi sociologici. Noi ne abbiamo individuati 106. In questo modo avremmo una rappresentanza concreta di ogni cittadino, grazie anche alla previsione di Forum democratici. Il Parlamento rimarrebbe la base della democrazia, come è sempre stato in Ungheria fin dal 1222, quando il nostro Stato si è dotato di un documento analogo alla Magna Charta Libertatum inglese. Ora dobbiamo lavorare affinché si possa definitivamente uscire dalla logica che dai tempi di Brenno si può sintetizzare con il Vae victis, Guai ai vinti”.

A 25 anni di distanza dalla caduta del muro di Berlino e della fine del comunismo, come rilegge quel periodo?

“Sono stati commessi molti sbagli. Quando ho cominciato ad assistere alla nascita dei primi movimenti, li ho aiutati a crescere. Non c’era una élite fra quelle classi dirigenti, avevo contattato i partiti italiani, affinché potessero confrontarsi. Anche sul piano economico il cambiamento è stato epocale. Durante il periodo socialista l’Ungheria ha raggiunto record mondiali di produzione. Avevamo 10 milioni di suini, 2 milioni di vacche da latte, cooperative efficienti con un sistema di gestione più libero di quanto si potesse immaginare. Il modello varato dal primo ministro Jànos Kàdàr aveva incrementato l’agricoltura e sia delegazioni cinesi che persino il presidente russo Mihail Gorbaciov si erano recati in Ungheria per copiarne l’efficienza”.

Prima ha detto che il vento nuovo è cominciato a soffiare a partire dal 1986. Quanto ha influito la presenza di un Papa polacco come Giovanni Paolo II nell’apertura all’Occidente?

“Me lo chiesero una volta a Firenze, quando ero ambasciatore ungherese in Italia. Ho risposto che naturalmente aveva avuto un ruolo, ma che tutte le società hanno le loro dinamiche di sviluppo delle forze interne. La sua presenza, insomma, non fu determinante, anche perché l’Ungheria non è un Paese molto cattolico”.

Oggi qual è la situazione, parlando di agricoltura?

“Con la svolta democratica c’è stato un crollo dell’agricoltura, tanto che oggi ci ritroviamo con meno di 3 milioni di suini, neanche 1 milione di vacche, con rese per ettaro nei cereali che sono rimaste le stesse di 20 anni fa. E questo nonostante la grande disponibilità di investimenti economici. Si è disintegrato il modello cooperativo, col risultato che viviamo una fase di individualismo spinto fra agricoltori, con la corsa ad acquistare il trattore più grande del vicino, ma con ognuno che purtroppo pensa solamente a se stesso, al proprio profitto e senza alcuna volontà di collaborare. Non capendo, purtroppo, che la competitività si migliora creando aggregazione. Persino l’industria agroalimentare non vuole predisporre piani condivisi di crescita e di approccio unitario al mercato”.

Ad esempio?

“Nella mia città, non molto lontano da Budapest, opera la più grande fabbrica di macellazione e lavorazione di carne di tacchino, un colosso da 25mila tonnellate commercializzate; abbiamo, nella stessa area, un’industria avicola, che processa circa 70mila tonnellate all’anno di pollame. Dovrebbero muoversi insieme, eppure fra loro manca totalmente la collaborazione, non c’è ricerca di interessi comuni, è assente un qualsiasi tipo di confronto sul mercato”.

L’embargo russo vi ha colpito?

“Molto. L’export ungherese è stato molto penalizzato, ma manca una progettualità comune su come muoversi. Si potrebbe pensare di realizzare stabilimenti in Moldavia, ma servono idee e percorsi comuni”.

Come vede oggi la Federazione Russa?

“Meglio di come la stampa occidentale la presenta. Dobbiamo analizzare da dove sono partiti e, sicuramente, oggi c’è una vita democratica, molte opinioni possono essere pubblicate, è garantita la possibilità di riunirsi liberamente. Questo è molto importante. In questo scenario, non possiamo però fingere che non vi sia in corso una guerra per il potere fra Putin e i suoi oppositori, ma il popolo è contento di Putin”.

Qual è la sua opinione sulla crisi in Ucraina?

“Trovo che sia esagerato il fatto che l’Unione europea non cerchi altre strade, pacifiche, ma che tenti di regolare la crisi fra Ucraina e Russia soltanto con la forza. Qualcuno dimentica che Odessa è sempre stata russa”.

L’agricoltura ungherese punta comunque all’innovazione?

“Sì. I singoli imprenditori, se hanno certe dimensioni, puntano a incrementare la propria produzione o a diversificare le attività. Sta crescendo notevolmente anche l’attenzione alla qualità. Un amico ha un impianto di mele ed è venuto più volte in Italia per carpire i segreti della produzione e osservare le migliori tecnologie disponibili. Un suo figlio è stato mandato in Danimarca per esplorare i segreti della suinicoltura e, al suo rientro, dovrebbe avviare una partnership con i danesi per inaugurare una scrofaia. Questo rinnovamento ha ripercussioni positive anche sulla qualità e sulle esportazioni. Ma per ottimizzare l’innovazione tecnologica dobbiamo acquisire le competenze manageriali che sono presenti in Europa. Produrre soltanto non basta più”.

Italia e Ungheria potranno collaborare?

“Sicuramente. L’Italia ha esperienza, know how e tecnologie che potrebbero essere applicate in Ungheria. Noi, allo stesso tempo, dobbiamo ammodernare all’interno e guardare allo stesso agli investimenti esteri”.

Come vede il dialogo sul Ttip, l’Accordo transatlantico di libero scambio?

“Se questo Ttip sarà realizzato, allora secondo me potremo chiudere le aziende, perché l’agricoltura europea sarà distrutta, con un partner come gli Stati Uniti, che finanziariamente è molto più forte di noi e ci metterà in ginocchio. Gli Usa giocano con i prezzi, hanno gli Ogm, influenzano i mercati favoriti dalla globalizzazione, che di per sé ha anche aspetti di opportunità. Comunque penso che non si raggiungerà un accordo, almeno non nel comparto agroalimentare, che rappresenta appena il 2-3% di tutti i capitoli del Ttip”.

Recentemente l’Ue ha notificato l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Ungheria, per la gestione dei terreni agricoli. Ci può chiarire la situazione?

“L’attuale governo in carica sta cercando da alcuni anni di formare la nuova borghesia ungherese, in cambio di un appoggio al partito di maggioranza. Anche l’agricoltura non è esente da tale percorso e, per questi motivi, lo Stato ha avviato una politica di concessione e di cessione del patrimonio pubblico di terre, che oscilla fra i 300 e i 400mila ettari. In teoria per legge ogni cittadino non potrebbe superare i 300 ettari in proprietà, ma se uno ha i figli può incrementare fino a 1.000 ettari. È stata distrutta una società che valorizzava i terreni dello Stato, che coltivava con metodi biologici, che rispettava il suolo. Oggi è cambiato”.

Il premio Nobel per l’Economia, Joseph Stiglitz, recentemente ha detto che “l’Europa è fallita e che per salvarsi dovrebbe abbandonare l’euro”. Condivide?

“Assolutamente no. Il fallimento non è dell’Europa, ma del sistema partitico. È assurdo che un paese come il Regno Unito lasci l’Unione europea. C’è una nuova generazione di politici che sono attori di terza categoria. Sanno fare, parlano veloci, hanno gesti convincenti; anche in Ungheria abbiamo questo tipo di politici. L’errore commesso da Cameron con il referendum denota un problema imperdonabile di comprensione e di cultura pratica. Sono convinto che la popolazione britannica non abbia compreso la portata del quesito referendario sul Leave or Stay. Ha ragione Silvio Berlusconi quando dice che la vera crisi europea non è causata dall’euro, ma dall’assenza di uomini di stato. Oggi gli Stati devono fare sempre più i conti con la grande finanza che punta a esercitare il controllo e la sovranità”.

Quindi l’euro non si mette in discussione?

“L’euro è fantastico, è espressione dell’unità europea. Adesso anche in Ungheria abbiamo le condizioni per fare parte dell’Eurozona, dovremmo pensarci. La volontà di aderire c’era già in precedenza, ma la crisi del 2008 ha congelato i programmi di Budapest sull’adozione della moneta unica. Il problema, in questa Europa, è semmai l’assenza di fiducia nel progetto comunitario. C’è troppa burocrazia e questo aspetto ha oggettivamente inciso sulla Brexit. L’Ue sta vivendo quello che si trovò a vivere negli anni Ottanta l’Unione Sovietica e che un intellettuale come Enrico Berlinguer aveva descritto: la rivoluzione socialista sovietica aveva perso la sua forza propulsiva. Così, forse, anche l’Unione europea e, più in generale, quella democrazia che in Ungheria alcuni autorevoli scienziati, ambasciatori e il sottoscritto, cercano di salvare e rilanciare”.

Il futuro pensa possa essere l’Europa delle Regioni?

“Nel libro Il potere e il cittadino – Il cittadino e il potere, abbiamo pensato anche all’Europa. Siamo convinti che il Parlamento europeo debba essere composto nello stesso modo di quello nazionale. Non deve essere una realtà pura e semplice emanazione dei partiti, ma una rappresentanza della società, una vera democrazia rappresentativa e non come avviene ad esempio nel Regno Unito dove a decidere del futuro del Paese sono i delegati di un partito. Va cambiato il modo di selezionare i nuovi dirigenti, applicando il metodo sociologico che abbiamo descritto. Chi avrà il coraggio di adottarlo lancerà un messaggio di alta democrazia e otterrà un significativo appoggio popolare”.

Una curiosità. Nel 1968 lei era secondo segretario, esperto degli affari esteri, all’Ambasciata di Ungheria in Francia. Era il maggio francese. Come avete interpretato, con gli occhi di un Paese del Patto di Varsavia, la rivolta studentesca?

“Abbiamo scritto a Budapest che non c’era una vera situazione rivoluzionaria, perché il popolo non voleva fare la rivoluzione davvero. Per capirlo avevamo creato un modello con diverse voci relative ad esempio all’inflazione, alla disoccupazione, al potere di acquisto della moneta e ai redditi pro capite. Se alcuni valori erano fuori dai parametri prefissati, allora si entrava in zona critica, con un rischio effettivo di rivolta. Quell’anno, nel 1968, nessuna categoria presa in esame lampeggiava e, malgrado tali parametri, si infiammarono gli animi a Parigi. Ma sapevamo che non ci sarebbe stato molto di più di qualche protesta di piazza. Così scrissi personalmente ai miei referenti a Budapest che non ci sarebbe stata alcuna rivoluzione”.