Il termine plasticoltura si riferisce all'utilizzo delle materie plastiche in agricoltura. L'argomento è trasversale alle problematiche legate alla produzione di alimenti, alle emissioni di gas ad effetto serra, alla tutela dei suoli e dei corpi idrici e in ultima istanza al consumo di fonti fossili. Come al solito, l'agricoltura è nel mirino dell'opinione pubblica nonostante rappresenti una minima parte, secondo la Ce solo il 3%, di un problema decisamente più grosso.

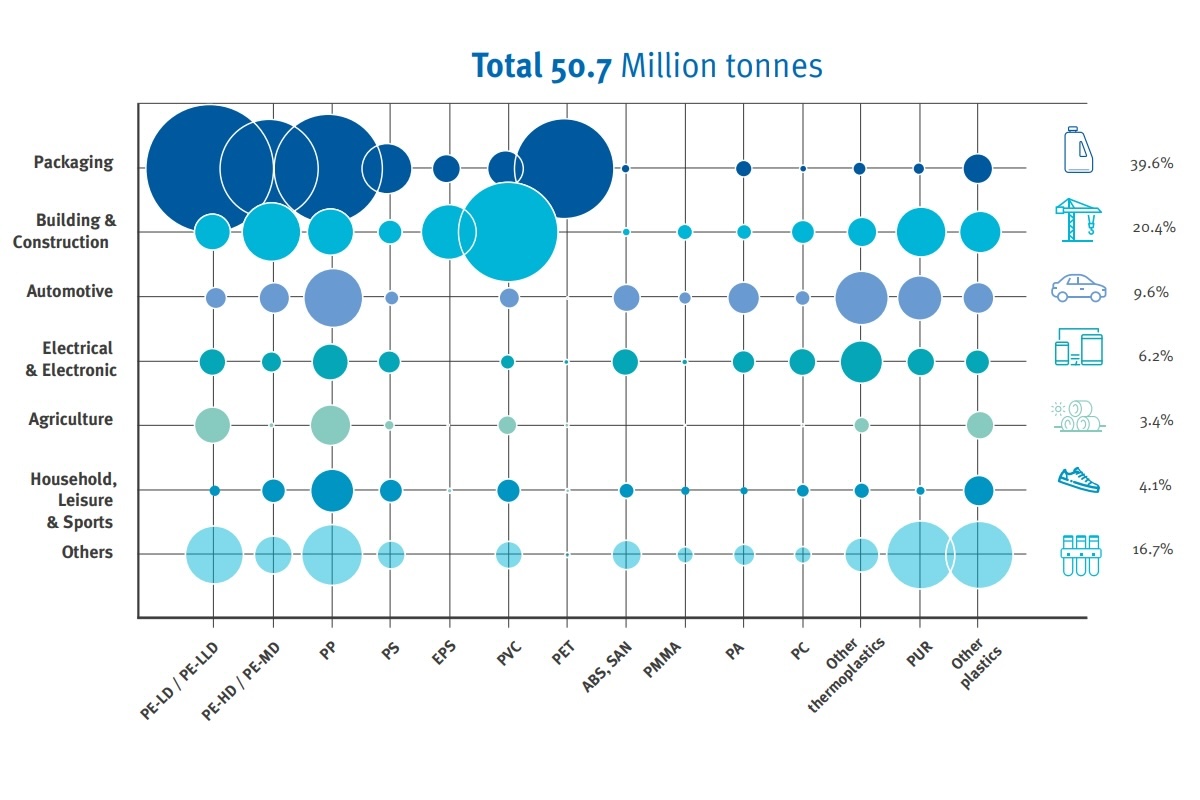

Per capire come si colloca la plasticoltura europea nel contesto globale vediamo in dettaglio i numeri pubblicati nel Rapporto Plastics: the Facts 2020, elaborato dall'Associazione di categoria Plastics Europe. La produzione globale di plastica nel 2019 è stata di 368 milioni di tonnellate. L'Europa (intesa come l'attuale Ue, Uk, Norvegia e Svizzera) ha consumato 50,7 milioni di tonnellate, pari al 13,8% della produzione mondiale. L'agricoltura europea ha consumato 1,72 milioni di tonnellate, ovvero il 3,4% della domanda europea, quindi lo 0,47% della produzione mondiale.

In Europa, l'80% della domanda di plastiche per uso agricolo si concentra su dieci Paesi: Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi, Irlanda, Svezia e Belgio (Fonte: Ape, Agriculture Plastics Environment). La Foto 1 mostra i consumi delle diverse materie plastiche per settore.

Foto 1: Domanda europea di plastica per settore e tipologia di materiale. Dati 2019

(Fonte foto: Plastics Europe, Rapporto già citato)

Si osserva che nel settore agricolo la parte del leone la fanno il polietilene a bassa densità (serre, tunnel, teli di pacciamatura, manichette irrigue) e il polipropilene (teli di pacciamatura pesanti, tubi per insilaggio e balle di fieno). Si tratta di materiali perlopiù riciclabili, in quanto termoplastici. In altre parole, è possibile triturarli, lavare il granulato per eliminare resti di terriccio e altre impurità, e infine fonderli di nuovo per produrre nuovi prodotti. Come al solito, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.

La raccolta e il riciclaggio delle plastiche agricole non sono comparabili a quelli delle plastiche da imballaggio per alcune peculiarità:

- molte plastiche utilizzate in campo agricolo contengono degli additivi anti UV e questo rende impossibile riutilizzarle per altre applicazioni;

- la presenza di terriccio e altre impurità fa sì che la massa di materiale da raccogliere e da trasportare sia da tre a quattro volte quella della sola plastica. Inoltre, la sporcizia richiede impianti di lavaggio e di condizionamento diversi da quelli utilizzati nel riciclaggio delle plastiche domestiche, e le acque utilizzate a tale scopo richiedono ulteriori trattamenti;

- il volume degli oggetti da riciclare rende necessario che la separazione preliminare dei vari tipi di plastica venga eseguita dall'agricoltore.

Ne consegue che ci siano diverse strategie per gestire il ciclo di vita delle plastiche agricole. La Ce ha emanato la Strategia Europea per le Plastiche nell'Economia Circolare, ma si tratta di un piano generico, perlopiù focalizzato sulla contaminazione da microplastiche provenienti dal settore civile. Nel campo specifico della plasticoltura esiste una Associazione di categoria, Agriculture Plastics Environment, che propone il modello di raccolta e riciclaggio centralizzato noto come Ncs, National Collection Scheme, basato sul principio giuridico di "responsabilità estesa del produttore". In altre parole, il costo della raccolta e del riciclaggio del prodotto a fine vita viene caricato sul costo del prodotto nuovo, e i produttori sono coinvolti sull'intero ciclo. Attualmente aderiscono a tale modello Norvegia, Islanda, Irlanda, Svezia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, quest'ultima limitatamente alla Regione Andalusia. Secondo la Ape, nei Paesi dove è stato implementato il sistema Ncs, la percentuale di riciclaggio delle plastiche agricole è dell'ordine del 75%. Nel caso specifico della Francia, la quota di riciclaggio delle plastiche agricole è del 70%. Il sistema francese di riciclaggio delle plastiche agricole è stato creato nel 2001 ed è finanziato per più del 70% da ecotasse pagate dai commercianti di prodotti, gestiti dagli azionisti del Consorzio Adivalor, che rappresentano i produttori di agrofarmaci, fertilizzanti, plastica, prodotti per l'igiene e sementi. In Francia, il tasso di riciclaggio delle plastiche agricole è quasi tre volte superiore a quello degli imballaggi di plastica domestici (27%).

Con circa il 16% del totale europeo, l'Italia è il secondo consumatore di plastica dopo la Germania. Nel nostro Paese non esiste un sistema centralizzato come quello francese, bensì diverse realtà distribuite per il recupero delle plastiche agricole. Ad esempio, si stima che il consumo di film di polietilene da serre e pacciamatura sia compreso fa 70mila e 80mila tonnellate/anno. Una delle realtà che si occupa del suo riciclaggio è il Consorzio Ecopolietilene, il quale recupera circa il 20% del totale (dati gentilmente forniti da Marco Parotti).

Dai dati a disposizione sembra che la situazione non sia poi tanto male, almeno in ambito europeo. Per quale motivo dunque c'è tanto allarmismo sulla contaminazione da microplastiche nel suolo agricolo? Il motivo è forse un pregiudizio cognitivo che le redazioni della stampa generalista non riescono a superare, amplificato poi dagli attivisti "bio ad ogni costo", "comitati del no" e reti sociali. Si tratta di una combinazione di fallacia logica - nota come generalizzazione indebita - con pregiudizio di conferma, cioè la tendenza a cercare fatti che confermino le proprie credenze. La fonte di questo duplice errore logico sembra essere una pubblicazione delle Nazioni Unite, Plastics in agriculture - an environmental challenge.

Questa pubblicazione tratta il tema della contaminazione da microplastiche dei suoli in modo generico, e inoltre molta della letteratura scientifica che cita è un po' datata. Sebbene sia vero che una frazione dei teli di pacciamatura, dei film delle serre o di altri oggetti di plastica possano sbriciolarsi nel tempo rilasciando microplastiche, in realtà le principali fonti di queste ultime sono le microsfere contenute in alcuni cosmetici (ormai vietate nell'Ue, ma in uso nel resto de mondo), le particelle di gomma emesse dai veicoli e i resti dei sacchetti della spesa compostabili (che non necessariamente sono biodegradabili!). Le microsfere plastiche e le particelle di gomma si concentrano nei fanghi di trattamento delle acque municipali - fognarie e pluviali - mentre le microplastiche derivate dai sacchetti "compostabili-non-biodegradabili" si trovano nel compost da rifiuti.

Orbene, l'utilizzo dei fanghi in agricoltura è comune fuori dall'Ue, ma da noi è "virtualmente vietato", nel senso che non lo vieta tassativamente nessuna legge ma la mole di adempimenti burocratici lo rende troppo oneroso per gli agricoltori. Dall'altro canto, la qualità del compost da rifiuti, ivi compreso il contenuto di plastiche e altre impurità, è regolamentata dal Regolamento (UE) 2019/1009. Lo stesso regolamenta anche le caratteristiche dei polimeri utilizzati come fertilizzanti o ammendanti a lento rilascio. Lungi dal dire che i suoli europei siano liberi da microplastiche, ma stando ai fatti, l'allarmismo è del tutto ingiustificato perché - almeno dal 2019 - la quantità di plastica immessa nel suolo agricolo europeo è limitata da stringenti normative e controlli e dal ridotto uso che gli agricoltori fanno di fanghi e di compost. La generalizzazione dell'opuscolo delle Nazioni Unite non è dunque applicabile al nostro territorio, ma poiché sembra confermare le tesi di alcune Ong e partiti ecologisti, questi ultimi citano a sproposito questa pubblicazione come "fonte autorevole" a difesa della propria ideologia.

Esistono alternative al riciclo "meccanico", cioè il classico processo di raccolta, triturazione, lavaggio e fusione della plastica da recupero. La più diffusa è la termovalorizzazione, che attualmente è il destino di circa un terzo del volume di plastica totale consumato nell'Ue. Il vantaggio della termovalorizzazione è la sua semplicità e il suo costo operativo relativamente basso, cui si somma il ricavo per l'energia prodotta. Presenta però i grandi svantaggi delle emissioni climalteranti e l'impatto ambientale tipico di tutti i grandi impianti industriali. Un modo per ridurre le emissioni di particolato e incombusti è ricorrere alla combustione in arco di plasma, ma questa tecnologia è più costosa e probabilmente meno efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla combustione controllata (la torcia al plasma consuma una buona parte dell'energia elettrica prodotta con il calore della combustione). L'installazione di un sistema di cattura e sequestro del carbonio all'uscita dal camino è un'altra opzione molto cara ai politici, ma i costi sembrano ancora troppo alti. Se ne parla da tempo di produrre e-fuel utilizzando l'anidride carbonica catturata dagli impianti di termovalorizzazione ed "idrogeno verde", ma anche questa tecnologia sembra ancora immatura e troppo costosa.

Un'alternativa intermedia fra il riciclaggio e la termovalorizzazione è il recupero chimico, il cui scopo è depolimerizzare le plastiche ricavando un liquido simile al petrolio grezzo. Esistono due tecnologie: i processi termochimici e la pirolisi a secco.

I processi termochimici richiedono impianti più complessi, come il riscaldamento mediante microonde o l'aggiunta di solventi (acqua o solventi organici) seguita da un certo tempo di liquefazione ad alta pressione. Di conseguenza, tali processi sono solo alla portata dei grandi gruppi petrolchimici, quindi si rende necessario implementare un sistema di raccolta e trasporto delle plastiche dismesse dal campo alle raffinerie, con le conseguenti emissioni di gas serra e i maggiori costi operativi. Secondo uno studio della Ce del 2021 (Reducing the plastic footprint of agriculture) la taglia minima per garantire l'economicità degli impianti di riciclaggio chimico delle plastiche è di 300mila tonnellate/anno.

Tali processi e portate possono solo avvenire in impianti petrolchimici esistenti, come nel caso della spagnola Cepsa che al momento utilizza questa tecnologia per recuperare olio greggio da plastiche residue urbane. Lo svantaggio della produzione di nuove plastiche mediante processi termochimici è che la quantità di materia utile ottenibile è decisamente minore di quella che si ricaverebbe da un buon processo di riciclaggio meccanico perché inevitabilmente ci saranno una frazione carboniosa e una gassosa. I grandi gruppi petrolchimici sono interessati a questa tecnologia perché la qualità delle plastiche prodotte con l'olio da pirolisi sarà - almeno teoricamente - uguale a quella della plastica vergine, e inoltre non c'è necessità di separare i residui per tipo di plastica.

La pirolisi a secco è invece una tecnologia più semplice che consiste nel riscaldare le plastiche a 500°C in assenza di aria, recuperando la frazione condensabile del syngas e bruciando la frazione volatile per ricavare l'energia necessaria all'intero processo. Rimane sempre un residuo carbonioso, da processare ulteriormente per ricavare carbone attivo, coke metallurgico o nero di fumo, tutti prodotti che però hanno un basso valore di mercato. Esistono già aziende che offrono piccoli impianti di pirolisi alloggiati in container che potrebbero gestire localmente, su base consortile, le plastiche agricole dismesse. La pirolisi delle plastiche su piccola scala è però una soluzione controversa. I suoi vantaggi innegabili sono i risparmi dell'acqua di lavaggio - perché il processo di pirolisi tollera maggiori livelli di sporcizia rispetto al riciclaggio meccanico - e dei costi ed emissioni associati alla separazione e trasporto del materiale fino alla centrale di riciclaggio. Lo svantaggio principale è la minore sostenibilità del processo.

Nei piccoli impianti di pirolisi è impensabile produrre nuove plastiche, quindi il loro scopo si limita alla produzione di un Combustibile Liquido Secondario Derivato da Rifiuti (Clsdr), utilizzabile per esempio al posto del gasolio o della nafta. In tal caso, le emissioni finali sono equivalenti, o di poco minori, rispetto alla termovalorizzazione. Questo apre la porta ad una serie di problemi di tipo legale-burocratico, almeno in Italia: tali Clsdr sono soggetti al pagamento delle accise sui carburanti? In che termini si può applicare la normativa sul concetto di "fine della condizione di rifiuto"? Con quale modalità si deve garantire che il Clsdr risponda ai requisiti di qualità imposti dalla Norma EN 590, affinché sia legalmente commercializzabile come "gasolio" o "nafta" e non sia considerato un rifiuto da smaltire? Di fronte a tali interrogativi, non stupisce dunque che siano sorti gruppi di cittadini "no pirolisi", operanti con le stesse modalità e sotto le stesse ideologie delle nostre vecchie conoscenze "no biogas" e "no biomasse".

Ad esempio, la Ong Zero Waste Europe sostiene la solita posizione: "se qualcosa deriva da rifiuto è rifiuto", argomentando che la disciplina europea di "fine della condizione di rifiuto" vada a intaccare lo spirito dell'economia circolare e del Green Deal. Lo "studio scientifico" che dimostrerebbe l'inefficacia della pirolisi sembra essere stato commissionato e finanziato dalla stessa Ong, e questo desta il sospetto che non sia del tutto neutrale. Infatti, al punto 1.7 specifica che si basa su indagini della letteratura peer-reviewed e su "fonti indipendenti", quindi è molto alta la probabilità che siano state scelte solo le pubblicazioni che confermano le tesi della Ong. Dall'altro canto, le affermazioni dei fabbricanti di impianti di pirolisi sulla qualità del "petrolio" derivato dai loro processi potrebbero essere esagerate. Il fattore di discussione è cosa si debba intendere per "drop-in fuel", cioè un prodotto che si possa versare direttamente nel serbatoio di un veicolo e sia in grado di farlo funzionare. La Ong sostiene che l'olio dovrebbe soddisfare al 100% i requisiti della Norma EN 590, cosa tecnicamente impossibile da ottenere in mini impianti, a meno che la pirolisi non sia seguita da complessi processi di purificazione.

Da una prospettiva più pragmatica di noi utenti ci si potrebbe accontentare anche di combustibili che offrano prestazioni leggermente minori purché la differenza di prezzo sia consistente. Il problema è definire cosa si potrebbe accettare come "prestazioni leggermente minori". Il fatto che una norma definisca che un carburante non possa contenere, ad esempio, più dello 0,2% di azoto non implica necessariamente che un Clsdr contenente 0,8% sia per forza "dannoso per l'ambiente" o "riduca la vita del motore". Lo studio della Zero Waste Europe non cita alcuna prova di campo di veicoli o caldaie industriali alimentati con Clsdr che ne dimostri gli effetti negativi derivanti dai discostamenti dei parametri di qualità definiti dalla norma.

Quello della plasticoltura resta comunque un problema da risolvere, come d'altronde per qualsiasi altra attività umana. I numeri però dimostrano che la sua vera entità è decisamente più modesta di quanto alcuni gruppi ideologici tentino di far credere. La via della raccolta differenziata e del riciclaggio sembra tutto sommato quella più ragionevole, ed i risultati ottenuti finora dimostrano che è la tecnologia più matura e relativamente più facile da implementare nel breve termine. Lo sviluppo di bioplastiche biodegradabili sembra invece l'unica strada percorribile per garantire la sostenibilità agricola nel lungo termine.