Prima della rivoluzione verde, che ha introdotto i concimi di sintesi, la nutrizione delle colture si basava sull'impiego del letame. Questo ammendante naturale è composto da una matrice vegetale, come ad esempio la paglia, i trucioli di legno o gli stocchi di mais, e dalle deiezioni degli animali allevati.

Il mix, lasciato fermentare per un periodo di tempo più o meno lungo, dà origine al letame, che può poi essere sparso e interrato in campo per migliorare le caratteristiche strutturali di questo ultimo e fornire alle piante quegli elementi nutritivi di cui hanno bisogno, sia a livello di macroelementi (come azoto, fosforo e potassio), sia di microelementi (come ferro, zinco, calcio, eccetera).

Sommario:

Tutti i vantaggi del letame

Il letame è un prodotto con molteplici proprietà e per questo, quando disponibile, dovrebbe sempre essere utilizzato. Prima di tutto perché ha un effetto ammendante. Significa cioè che migliora la struttura del terreno in cui viene distribuito, aumentando la sostanza organica e la lavorabilità. Inoltre incrementa la capacità del suolo di trattenere l'acqua piovana e di rilasciarla gradualmente alle piante.

In secondo luogo contiene tutti gli elementi nutritivi di cui le colture hanno bisogno. A seconda del livello di maturità e della provenienza delle deiezioni o del substrato, il letame contiene dosi variabili di azoto, di fosforo e di potassio, i tre macroelementi alla base dello sviluppo vegetale. Inoltre contiene anche molti meso e microelementi utili alla coltura, quali ad esempio ferro, zinco, calcio, magnesio, boro, molibdeno, eccetera.

Ma c'è di più, perché il letame è una matrice organica viva, ricca di microrganismi quali funghi e batteri, che svolgono la funzione di rendere biodisponibili per le piante elementi nutritivi "immobilizzati" nel suolo. Hanno cioè una funzione biostimolante, che migliora la nutrizione della coltura.

Insomma, il letame aiuta il lavoro dell'agricoltore sotto ogni punto di vista e proprio per questo è molto richiesto, tanto che il suo reperimento non è sempre facile. Chi ha la stalla e i campi lo usa sui propri terreni. Per questo è più facile reperirlo in allevamenti avicoli oppure nei maneggi, che di solito non affiancano all'attività di allevamento anche quella di campo.

Come si produce il letame

Parlare di letame in generale può essere fuorviante, poiché essendo una materia organica è molto variabile nella sua composizione. Le caratteristiche nutritive dipendono infatti dall'origine delle deiezioni (vacche, cavalli, pecore, capre, polli, suini, eccetera) e dal substrato vegetale (paglia, trucioli di legno, stocchi di mais, eccetera).

Il letame, a differenza del liquame, è formato dalla lettiera che l'allevatore sparge al suolo all'interno della stalla e dagli escrementi degli animali, che cadono al suolo e vengono rimestati dagli zoccoli. Tra l'altro, molti utilizzano il termine stallatico come sinonimo di letame, proprio per ricordare la sua origine in stalla.

Durante il processo di fermentazione del letame avvengono diversi processi biologici che trasformano la materia organica in composti più stabili e utilizzabili come fertilizzanti. Batteri, funghi e altri microrganismi presenti nel letame iniziano a decomporre la materia organica complessa (come la lignina) in composti più semplici, come carbonio, azoto e altri nutrienti.

Durante il processo di fermentazione, l'attività microbica genera calore che aiuta ad accelerare il processo di decomposizione e a distruggere eventuali patogeni e semi di infestanti presenti nel letame. A seconda delle condizioni ambientali e della gestione del letame, la fermentazione può avvenire in condizioni aerobiche (con presenza di ossigeno) o anaerobiche (senza ossigeno).

Durante la maturazione, la materia organica viene trasformata in composti più stabili e assimilabili dalle piante. Questi composti includono humus, acidi fulvici e acidi umici, che contribuiscono a migliorare la struttura del suolo e a fornire nutrienti alla coltura.

Dal cumulo di letame in fermentazione si producono diversi gas, come anidride carbonica, metano e ammoniaca. Inoltre, grazie all'azione dei batteri, nel corso del tempo il letame perde il suo cattivo odore e, una volta umificato, assume il caratteristico profumo di terriccio.

Letame fresco, maturo e compostato. Caratteristiche e differenze

Periodicamente la lettiera sporca viene raccolta in stalla, accumulata e lasciata riposare. Si avviano quindi dei processi fermentativi svolti dai batteri che trasformano il letame. In particolare, si possono distinguere letami freschi, maturi e compostati. Di solito vengono utilizzati sciolti, ma in commercio esiste anche il "letame pellettato".

Vediamo ora le principali caratteristiche dei diversi letami:

- Letame fresco. È un letame con meno di tre mesi di vita. La materia vegetale è ben visibile e i processi fermentativi sono ancora in corso. Sarebbe meglio farlo riposare, ma se si deve svuotare il letamaio si può spargere in campo, avendo però cura di attendere qualche mese prima della semina o del trapianto, in modo che la fermentazione proceda in campo.

- Letame maturo. È un letame che ha riposato circa dieci mesi ed ha praticamente terminato i processi fermentativi. La temperatura è stabile e difficilmente è possibile rintracciare la matrice vegetale di partenza. Può dunque essere sparso in campo senza preoccupazioni.

- Letame compostato. È un letame con oltre un anno di fermentazione, è dunque stabile e igienizzato. Non ha cattivi odori e assomiglia ad un terriccio scuro, in cui la sostanza vegetale è praticamente scomparsa. L'attività biologica è terminata e i semi delle infestanti sono stati in gran parte disattivati dal processo fermentativo. Può essere usato tal quale in campo ed ha il grande pregio di mettere prontamente a disposizione gli elementi nutritivi, come l'azoto, proprio grazie all'azione dei microrganismi.

- Letame pellettato. In commercio è presente anche il letame pellettato, solitamente venduto con la dicitura "stallatico pellettato". Si tratta di una miscela di diversi letami (di solito bovino e avicolo, ma anche equino) ben maturi, che vengono disidratati (di solito con una umidità intorno al 20%) e pellettati. Il pregio del letame pellettato è la facilità d'uso, visto che può essere stoccato agevolmente e usato in campo con uno spandiconcime a spaglio. Inoltre, di solito, è fornito con analisi e quindi si ha un'idea precisa degli apporti nutritivi distribuiti in campo. Di contro, ha un costo molto più elevato rispetto al letame tal quale e dunque è impiegato per piccoli appezzamenti oppure nell'hobbismo.

Letame bovino, equino e avicolo. Caratteristiche e differenze

La composizione del letame e la concentrazione degli elementi nutritivi dipendono principalmente dall'origine delle deiezioni. Iniziamo col dire che nel letame il primo elemento è l'acqua, che compone circa i tre quarti della massa totale. Ecco perché è essenziale approvvigionarsi di letame da un allevamento vicino, se non si vuole spendere una fortuna nel trasporto.

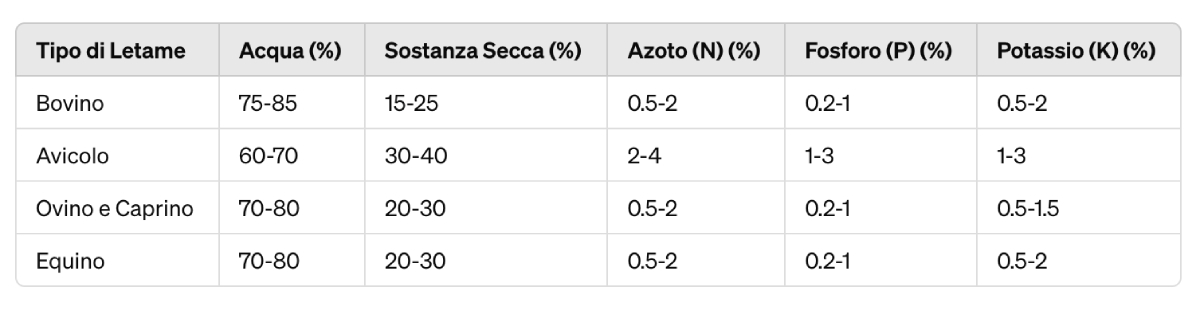

Vediamo ora quali sono le caratteristiche del letame bovino (vacche), ovino (pecore), equino (cavalli) e avicolo (polli e tacchini).

Il letame bovino

È quello che possiede la percentuale maggiore di acqua e la minore concentrazione di elementi nutritivi. Contiene circa un 15-25% di sostanza organica, 0,5-2% di azoto e quantità più basse di fosforo e potassio. Se in percentuale sembrano numeri esigui, questo è dovuto al fatto che il denominatore è la biomassa totale, che anche a causa dell'acqua pesa molto.

Il liquame bovino (o suino) che viene sparso con la botte sui campi non ha nulla a che vedere con il letame. Esso è infatti privo della matrice vegetale e dunque, con la maturazione, non dà origine all'humus. È tuttavia ricco di elementi nutritivi.

Le diverse tipologie di letame e le principali caratteristiche

(Fonte foto: AgroNotizie®)

Il letame equino

Spesso è più facilmente reperibile di quello bovino e ha un miglior rapporto tra peso totale e sostanza organica (circa il 20-30%). Di solito ha valori leggermente più alti anche sul fronte di azoto, fosforo e potassio.

Il letame ovino

È ricco di sostanza secca e anche la percentuale di macroelementi nutritivi è più elevata. Inoltre in alcune aree del Paese, come nel Centro Sud, la sua disponibilità è abbastanza buona.

Il letame avicolo

Dal punto di vista nutritivo è quello più ricco e a pronto effetto. Le deiezioni di polli e tacchini hanno infatti un basso tenore in acqua, intorno al 60%, e sono ricche di sostanza organica (circa il 40%) e di elementi nutritivi. Per di più l'azoto è già in forme prontamente assimilabili, quindi ha un effetto immediato anche se non particolarmente maturo.

Bisogna poi fare due considerazioni. Prima di tutto il letame, a differenza dei concimi di sintesi, è considerato maggiormente completo in quanto possiede, in percentuali variabili, tutti quegli elementi di cui la pianta ha bisogno. Questo significa che la concimazione di sintesi è superflua? Assolutamente no, poiché i fabbisogni nutritivi dipendono da vari fattori (tipologia di suolo, precessione colturale, clima, conduzione agronomica, eccetera) e il letame può non essere sufficiente. Ma apporta elementi nutritivi che un semplice NPK non possiede.

Inoltre, il plus del letame è l'apporto di sostanza organica e il suo potere ammendante, che i concimi non hanno. Inoltre è in grado di "vitalizzare" il microbioma del terreno (l'insieme di microrganismi che vivono nel suolo) che svolge funzioni essenziali in favore delle piante, come ad esempio rendere biodisponibili alcuni elementi.

Quando e come distribuire il letame

Per lo spargimento del letame in campo si procede a caricare il prodotto (di solito con una benna) all'interno dei carri spandiletame. Esistono vari sistemi di funzionamento in commercio, ma solitamente una paratìa mobile spinge il prodotto verso il sistema di distribuzione, che a spaglio "lancia" il letame in un raggio di alcuni metri. Il piatto può essere posteriore e in questo caso il letame sarà sparso sia a destra che a sinistra, oppure laterale e in questo caso il prodotto sarà distribuito solo su un lato.

Dopo lo spargimento è bene effettuare una lavorazione superficiale del terreno in modo da interrare il letame e impedire che si ossidi. Nel caso di letami freschi l'interramento deve essere particolarmente superficiale, in quanto la biomassa ha bisogno di ossigeno per maturare.

Il periodo migliore per distribuire un letame fresco è sicuramente l'autunno, in quanto si lascia il tempo al letame di fermentare in campo. Mentre un letame compostato può essere utilizzato anche a ridosso della semina o del trapianto primaverile senza inconvenienti.

Il letame può essere distribuito ogni tre-cinque anni, in quanto i suoi effetti ammendanti si conservano nel tempo, così come il rilascio graduale degli elementi (meno del 50% dell'azoto viene reso disponibile, in media, nel primo anno). Non tutte le piante però sono indicate per essere seminate dopo lo spargimento del letame. Bisogna evitare le leguminose, aglio, cipolla e i cereali autunno vernini.

Negli impianti di colture perenni (come i frutteti o i vigneti), il letame deve essere interrato maggiormente in profondità per andare a creare una "banca" di nutrienti da cui la pianta potrà andare ad attingere negli anni successivi.

Calcolo della quantità di letame da utilizzare

Per il calcolo di quanto letame spargere non si possono dare indicazioni di massima, in quanto i volumi dipendono da numerosi fattori, come ad esempio la composizione e la tessitura del suolo (servono le analisi), la rotazione colturale, la gestione agronomica, il clima, la tipologia di coltura da seminare, eccetera. Per un seminativo, ad esempio, si potrebbero spargere 30-40 tonnellate/ettaro ogni quattro-cinque anni.

Ma anche lo stesso letame può variare molto. Come abbiamo visto esistono molte differenze tra un letame bovino, ovino, equino o avicolo. Inoltre la concentrazione dei nutrienti varia dal grado di maturazione e dall'umidità. Un letame stoccato all'esterno, ma in un clima secco, conterrà meno acqua rispetto ad un letame conservato in un areale piovoso.

Bisogna infine considerare le prescrizioni di legge e in particolare la Direttiva Nitrati che stabilisce la quantità massima di azoto applicabile in campo. L'obiettivo è infatti quello di diminuire il rischio che questo elemento, fortemente idrosolubile, sia disperso nell'ambiente e vada ad inquinare le falde acquifere. La cosa migliore dunque è rivolgersi ad un tecnico, che potrà dare delle indicazioni precise sulle quantità corrette di letame da applicare in campo.