Nella Prima parte abbiamo analizzato le falsità contenute nell'introduzione del position paper dell'International Society of Doctors for Environment (Isde) sugli ipotetici effetti avversi degli impianti di digestione anaerobica (DA). Il principio fondamentale della logica stabilisce che se almeno uno dei presupposti di un ragionamento è falso, allora le conclusioni tratte da essi saranno false. Sarebbe dunque bastato confutare le premesse per invalidare l'intero documento.

Per rigore accademico, una revisione deve essere completa, per cui in questo secondo articolo andremo ad analizzare il primo punto del documento, relativo alle emissioni climalteranti degli impianti di DA.

Nel position paper si legge: "Gli impianti di DA contribuiscono alle emissioni di gas con effetto climalterante principalmente per:

- utilizzo di combustibili fossili (alimentazione parziale dell'impianto, traffico veicolare);

- processi di combustione in loco del biogas prodotto [6];

- emissioni fuggitive (soprattutto metano) [7-11];

- emissioni generate dal digestato [12];

- trasporto delle biomasse dal luogo di raccolta all'impianto [13];

- raffinazione del biogas a biometano [12]

- combustione di biometano".

L'utilizzo dei combustibili fossili (conteggiato due volte come "traffico veicolare" e come "trasporto delle biomasse") è una minima parte dei consumi ausiliari di un impianto di DA. Si veda nella Prima parte l'esempio dell'impianto di Lana (Bz). È dunque vero che qualche emissione di CO2 c'è, ma viene compensata da tre a cinque volte con la sostituzione di gas naturale e gasolio. Nella vita ogni guadagno comporta dei costi. Si potrebbe argomentare inoltre che la quantità di gasolio consumata per trasportare le biomasse residue dal luogo di produzione al luogo di processamento è identica a prescindere dal processo. Quindi le stesse emissioni valgono per DA e compostaggio.

Il ricorso all'autocompostaggio, tanto caro alle campagne elettorali del M5S e più volte nominato nel position paper dell'Isde, è utopico: cosa se ne farebbe del compost autoprodotto chi vive in un appartamento e non ha un giardino o un orto? Finirebbe comunque per smaltirlo in un modo o nell'altro.

Per quanto riguarda i processi di combustione in loco del biogas prodotto, gli autori dell'Isde utilizzano un argomento falso ripetuto più volte nello stesso documento. Lo ribadiamo ancora: la CO2 emessa dalla combustione del metano è neutra, perché non deriva da carbonio fossile. Il riferimento bibliografico [6] citato come "prova" (senza però includere il link, che è questo), si riferisce alle emissioni (non solo di CO2) del cogeneratore di un impianto di trattamento di fanghi fognari ed industriali in California, fatto contraddittorio con lo scopo dichiarato nel titolo del position paper dell'Isde, che sono gli effetti degli impianti di DA per produzione di biometano.

Al di là delle inconsistenze dialettiche, lo studio californiano è un po' datato (pubblicato nel 2017, ma citando fonti molto più vecchie). Non è precisata la data di costruzione dell'impianto nel quale è stato condotto lo studio, ma una semplice ricerca in internet porta alla pagina dell'azienda di trattamento dalla quale si desume che l'impianto è entrato in funzione a gennaio del 1985, quindi era già obsoleto al momento di condurre lo studio.

Segnaliamo inoltre un argomento naif, che non ci saremmo aspettati da un ricercatore dell'Università Statale della California e che gli autori dell'Isde sottolineano come ulteriore "prova" della nocività degli impianti di DA: la concentrazione di CO2 nello scarico del motore è maggiore quando questo funziona a biogas rispetto a quando viene alimentato con gas naturale. Fatto assolutamente ovvio e irrilevante: supponiamo per semplicità che il biogas sia una miscela di CO2 e CH4 al 50%, e che il gas naturale sia CH4 puro, quindi per produrre una data quantità di energia servono due volte più biogas che gas naturale. Nel fumo ci sarà la CO2 derivata dalla combustione del CH4 più la frazione di CO2 nel biogas nel primo caso, e solo la CO2 derivata dalla combustione del CH4 nel secondo.

In ogni caso, il paper americano ricalca la stessa posizione ideologica dei no biogas: ignorare il fatto che le emissioni di CO2 dalla combustione del biogas sono neutre, mentre quelle derivanti dal gas naturale alterano il bilancio atmosferico perché si tratta di C fossile. Per quanto riguarda le emissioni di altri gas, è vero che la scelta di generatori a ciclo Otto per massimizzare la produzione di elettricità comporta emissioni potenzialmente nocive: ossidi d'azoto (NOx), incombusti (VOC), particellato… In Europa tali emissioni sono soggette a regolamentazioni e controlli molto più severi di quelli americani (si veda una lista di riferimenti normativi in questa pagina), quindi il rischio per la salute pubblica e l'ambiente è irrilevante nei nostri impianti, ci dispiace per la California.

Le emissioni fuggitive di CH4 sono da sempre il cavallino di battaglia delle campagne anti biogas. Anche in questo caso l'Isde conta due volte le emissioni perché quelle dal digestato (negli impianti con vasca aperta che, tra l'altro, ormai tendono a sparire) ne sono la principale "emissione fuggitiva".

Il documento dell'Isde cita due studi: il primo, del 2018, compara due metodi di misurazione, che però arrivano ad avere discrepanze fino al 100%, quindi i risultati sono inattendibili. Il secondo, del 2025, è stato condotto su soli diciannove impianti e pretende di estrapolare da questi dei coefficienti applicabili a impianti tipificati come piccoli e grossi, con o senza vasca di digestato coperta, a prescindere dall'età dell'impianto e dalla tipologia di digestore. La categoria che avrebbe le maggiori emissioni (7% del totale prodotto) è quella degli impianti di trattamento di acque fognarie, che però è quella che produce di meno.

Secondo il Catasto Nazionale dei Rifiuti nel 2023 la quantità di fanghi inviata a DA, o DA più compostaggio, è circa un quinto della corrispondente quantità di Forsu. In impianti moderni e ben gestiti, le emissioni misurate sono dell'ordine del 2,5% della produzione dell'impianto, valore comunque apparentemente esagerato. Va segnalato che i ricercatori austriaci dichiarano che l'incertezza delle misurazioni con i due metodi utilizzati raggiunge il 20%. Lo studio non considera però il fattore di amplificazione dell'incertezza, perché le misurazioni vengono utilizzate come dati di input in modelli di dispersione, che a loro volta sono soggetti a incertezza.

Quindi, i risultati presentati in questo studio non si possono considerare né migliori né peggiori dell'approccio tabellare adottato dalla Commissione Europea nell'allegato IV della Red III. In linea di massima, basta seguire le direttive, adottando le migliori pratiche, per minimizzare il problema delle perdite di biometano. Alla data attuale, non esiste ancora una metodologia ufficiale per misurare le ipotetiche perdite di CH4 dagli impianti di biogas, motivo per il quale l'European Biogas Association (Eba) sta conducendo uno studio.

Per quanto riguarda la raffinazione di biogas a biometano, le emissioni possono essere di due tipi:

- piccole perdite di CH4 in alcuni impianti a tecnologia Pressure Swing Adsorption (Psa) con carbone attivo, che però formano parte delle emissioni fuggitive menzionate al punto precedente e quindi non andrebbero elencate due volte come se fossero additive;

- emissioni di CO2 imputabili all'energia acquistata dalla rete per le operazioni di upgrading e compressione o liquefazione del biometano. Tale componente può essere resa nulla acquistando energia rinnovabile da fornitori certificati.

Infine, per quanto riguarda la combustione del biometano vale quanto già detto e ripetuto: la CO2 prodotta dalla combustione del biometano, o del biogas, non altera il bilancio di carbonio atmosferico. Invece, si risparmia una frazione importante (almeno il 60%) delle emissioni che avrebbe comportato l'utilizzo di una quantità equivalente di gas naturale.

Prosegue il documento dell'Isde: "A livello di ecologia del suolo, inoltre, gli effetti del digestato sono tutt'altro che favorevoli. Se da un lato il digestato può (nel caso di una buona qualità del prodotto) apportare importanti elementi nutritivi al suolo (in particolare azoto), i complessi fattori metabolici che regolano le relazioni tra microorganismi e caratteristiche fisico-chimiche del suolo possono dar luogo a 'effetti di rimbalzo'. Il digestato, con il suo alto contenuto di azoto, altera il metabolismo del suolo portando alla rapida degradazione del carbonio organico e quindi al rilascio di gas a effetto serra dal suolo stesso. Questo è l'opposto di quanto debba prefiggersi un'agricoltura che miri alla sostenibilità [15]".

Tale affermazione è ricorrente in tutti i documenti anti biogas, nelle campagne elettorali del M5S e si basa su una verità raccontata con intento manipolatorio. Le differenze fra concimazione con digestato liquido e ammendamento con digestato solido le abbiamo già trattate, pure con un calcolatore di C al suolo integrato, in modo che chiunque possa verificare da solo l'apporto di C organico al suolo. Le esperienze di lunga durata condotte in Italia e all'estero dimostrano quanto sia necessario apportare C organico e anche mantenere nel tempo la sua concentrazione, adottando le pratiche corrette di concimazione, a prescindere che questa avvenga con digestato liquido o con fertilizzanti chimici, o con una miscela di entrambi.

"Una recente analisi basata sulla revisione di centoquarantasette studi Life Cycle Assessment (Lca) ha dimostrato la superiorità del compostaggio aerobico rispetto alla DA in termini di cattura e sequestro del carbonio nei suoli e di risparmio di acqua, con maggiori benefici in termini di riduzione di gas climalteranti [16]. Secondo la stessa Lca, l'unico concreto motivo per preferire la DA sarebbe la necessità di produzione energetica".

Il riferimento alla metanalisi di centoquarantasette studi Lca si potrebbe configurare come un esempio di cherry picking, perché gli autori del position paper mostrano solo il processo di formulazione di una ipotesi partendo da centoquarantasette dati.

Il fatto è che i risultati di una Lca non sono univoci: dipendono dal database da cui si vanno a pescare i dati e da come si definiscono le condizioni al contorno. Per esempio, una Lca condotta dell'Enea e dall'Università di Bologna dice il contrario. Una metanalisi condotta da un gruppo di ricerca portoghese su cinquanta Lca indica che il sistema con minime emissioni per trattare i rifiuti urbani è la digestione anaerobica seguita da compostaggio del digestato, pratica che tra l'altro adotta la quasi totalità degli impianti di Forsu in Italia, ma che risulta non necessaria per gli impianti agricoli perché il digestato solido ha una capacità ammendante equivalente a quella del compost.

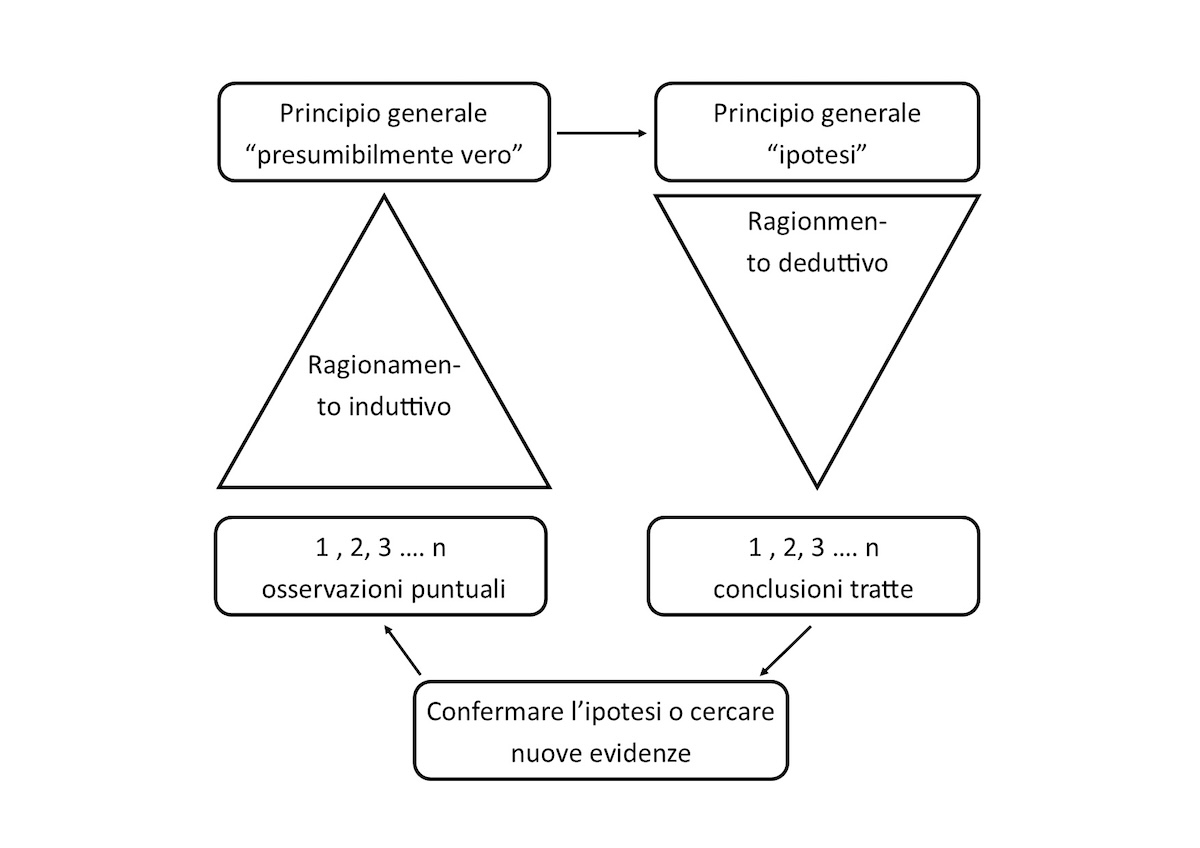

Il progresso scientifico non è come un'elezione, dove vince chi riceve più voti. Il fatto che centoquarantasette studi Lca dicano una cosa e altri cinquanta dicano il contrario non significa che i primi siano giusti e gli altri sbagliati. Allo stesso tempo, i risultati di una Lca condotta in una realtà di un Paese in un determinato momento non necessariamente sono applicabili in un altro contesto. Il progresso scientifico si basa su un processo circolare di raccolta dati e di formulazione di ipotesi (razionamento induttivo), seguiti da verifica sperimentale della validità di tale ipotesi (ragionamento deduttivo).

La Foto 1 esemplifica il processo completo. Nel paper dell'Isde manca la parte deduttiva: per poter affermare categoricamente che la loro ipotesi è universalmente valida bisognerebbe condurre j osservazioni indipendenti su altrettanti impianti con m Lca (idealmente per ognuno dei j impianti, una Lca con metodo craddle to craddle e una con craddle to grave, ciascuna con almeno tre database diversi o con dati ricavati analiticamente sul posto). Senza arrivare a tanto, i due esempi da noi citati si invalidano reciprocamente. Quindi non è possibile affermare che la DA comporti maggiori emissioni del compostaggio o viceversa.

Foto 1: Processo di prova-ipotesi-verifica-riformulazione del metodo scientifico

(Fonte foto: Tratta dal libro "Optimising biogas plants" di Mario A. Rosato)

Leggi anche La pseudoscienza dei no biogas. Terza parte