Gli ottimisti sono certi che prima dell'estate a Bruxelles si troverà una quadra sulla proposta di normativa che ha come obiettivo quello di regolare le piante ottenute tramite le Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita (come genome editing e cisgenesi). Per i più pessimisti invece si andrà all'autunno, se non all'inverno. Se la struttura generale del nuovo regolamento sembra abbastanza delineata, con una netta separazione tra piante Tea e Ogm, resta ancora un grosso punto di domanda sulla questione della protezione delle nuove varietà.

Si dovrà applicare lo strumento della privativa vegetale, oggi considerato lo standard quando si vuole tutelare la proprietà intellettuale su una nuova varietà, oppure il brevetto, strumento invece tipico delle piante Ogm? Sembra una questione di lana caprina, che invece nasconde enormi rischi per lo sviluppo del settore e per l'accesso alle nuove tecnologie da parte di ditte sementiere e centri di ricerca.

Cerchiamo dunque di fare chiarezza, in un articolo che affronterà questioni legali, biologiche ed economiche. Prima di addentrarci nel vivo della discussione è però bene mettere due punti fermi, spiegando che cos'è la privativa vegetale e che cosa sono i brevetti.

Tutela di nuove varietà: la privativa vegetale

"La privativa per varietà vegetale è uno strumento di proprietà intellettuale che consente a chi ha creato o scoperto e sviluppato una nuova varietà, il cosiddetto costitutore, di esercitare un diritto esclusivo sul suo sfruttamento commerciale, impedendo a terzi di farlo senza autorizzazione", spiega Vera Münchow, consulente in brevetti che lavora per lo Studio Adexe.

"Si tratta di un meccanismo pensato per incentivare l'innovazione nel miglioramento genetico delle piante, offrendo al selezionatore una protezione legale che gli permetta di recuperare gli investimenti sostenuti in ricerca e sviluppo".

Alla base di questo strumento c'è un patto tra società e costitutore: in cambio della divulgazione dell'innovazione alla collettività, lo Stato riconosce all'ideatore un periodo di esclusiva economica sulla varietà.

In Europa esistono due possibili percorsi per ottenere una privativa: a livello nazionale o comunitario. In Italia, la privativa nazionale è disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale ed è rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm), che si avvale del supporto tecnico del Ministero dell'Agricoltura (e del Crea). La privativa nazionale dura venti anni, trenta anni per alberi e viti.

La privativa comunitaria, invece, è regolata dal Regolamento CE n. 2100/94 ed è conferita dal Community Plant Variety Office (Cpvo), l'ufficio comunitario delle varietà vegetali con sede in Francia. Dura venticinque o trenta anni.

Per essere protetta con una privativa, una varietà vegetale deve rispettare una serie di requisiti, chiamati DUS. Deve infatti essere:

- Distinta, ovvero presentare almeno un carattere che la differenzi da qualsiasi altra varietà conosciuta al momento della domanda.

- Uniforme/omogenea, ossia presentare una coerenza sufficiente nei caratteri distintivi all'interno della popolazione vegetale, tenendo conto del tipo di riproduzione (sessuata o asessuata).

- Stabile, i suoi caratteri distintivi si devono mantenere invariati nel tempo e nelle successive generazioni.

A questi tre requisiti si aggiunge la condizione della novità, per cui una varietà può essere oggetto di privativa solo se non è stata commercializzata, rispetto alla data di deposito della privativa, per un periodo superiore a un anno nel territorio nazionale o a quattro (sei per viti e alberi) fuori da esso. Infine, la varietà deve disporre di una denominazione idonea, che sia facilmente riconoscibile ed è utilizzabile liberamente anche dopo la scadenza del diritto.

Il diritto conferito al costitutore permette di impedire o subordinare ad autorizzazione una serie di attività, tra cui la produzione, la riproduzione, la commercializzazione e l'importazione del materiale vegetale protetto. Tuttavia, la legge prevede alcune importanti eccezioni.

È il caso del breeders' exemption, cioè la possibilità per altri selezionatori di utilizzare una varietà protetta per costituirne una nuova, senza necessità di autorizzazione né del pagamento di royalties. Questo principio, sancito dalla Convenzione Upov e dal Regolamento europeo, è essenziale per garantire la continuità dell'innovazione varietale. In altre parole, un breeder può usare una pianta protetta da privativa per costituire una nuova varietà e può anche sfruttarla commercialmente a condizione che la nuova pianta sia distinta dai parentali e non sia "essenzialmente derivata".

Al breeder's exemption si affianca il cosiddetto farmers' privilege, ovvero il diritto degli agricoltori, in determinati casi, di riutilizzare nella propria azienda i semi raccolti da una varietà protetta. La normativa comunitaria riconosce questo diritto per un elenco specifico di colture (cereali, patata, alcune leguminose e oleaginose) a patto che si tratti di varietà non ibride o biotech. Inoltre, i piccoli agricoltori sono esentati dal pagamento delle royalties. La normativa italiana, invece, non riconosce questo privilegio, a tutela dei costitutori, considerata la prevalenza nel nostro Paese di aziende di piccole dimensioni.

Un tema particolarmente complesso è quello delle Varietà Essenzialmente Derivate (Edv). "Si tratta di varietà che derivano prevalentemente da una varietà iniziale protetta, ne conservano i tratti essenziali, ma se ne distinguono per qualche carattere innovativo", spiega Vera Münchow.

Questo concetto è stato introdotto nella revisione del 1991 della Convenzione Upov per contrastare il cosiddetto cosmetic breeding, cioè la pratica di introdurre modifiche minime in varietà esistenti solo per ottenere una nuova tutela. In linea teorica, anche una singola differenza potrebbe giustificare una nuova registrazione, ma l'interpretazione pratica resta controversa e ancora oggi mancano precedenti giurisprudenziali consolidati. Può sembrare un elemento di poco conto, ma, come vedremo dopo parlando delle Tea, è un punto fondamentale.

Tutela di tecnologie e geni: il brevetto

In certe situazioni il breeder può anche ottenere un brevetto, che tuttavia non può coprire una singola varietà, ma ad esempio lo sfruttamento di uno specifico gene (o pool di geni) che conferiscono alla pianta (un gruppo di varietà) un tratto utile. Cerchiamo di capire meglio.

La Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 ha introdotto una disciplina armonizzata sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tale Direttiva stabilisce che le varietà vegetali in quanto tali non sono brevettabili, così come i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali. Tuttavia, essa consente la brevettabilità di invenzioni che riguardano piante o animali, a condizione che l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non sia limitata a una varietà vegetale o razza animale determinata.

Traduciamo. Se un breeder, attraverso un incrocio, seleziona una pianta resistente ad un erbicida, non può brevettarla perché il procedimento è essenzialmente biologico. Se invece lo stesso breeder caratterizza il gene di resistenza e lo inserisce tramite biotecnologie all'interno di più varietà per ottenere la resistenza, allora la pianta comprendente il gene è brevettabile se rispetta gli altri requisiti di brevettabilità, come in particolare la novità e l'attività inventiva. Ma il brevetto non si applica alla singola varietà in sé, quanto allo specifico gene e solo per estensione alla varietà come membro di un gruppo di varietà comprendenti detto gene.

Fino ad oggi, sostanzialmente, il brevetto è stato dunque utilizzato da chi ha sviluppato piante Ogm o piante ottenute tramite procedimenti tecnici in genere. I ricercatori identificano ad esempio un gene di interesse, lo caratterizzano e descrivono le sue applicazioni pratiche in una pianta, ottenendo così il brevetto.

Il brevetto però non si limita agli Ogm. Una nota multinazionale ha ottenuto tramite mutagenesi chimica (che non rientra nella legislazione sugli Ogm) delle sementi di riso resistenti agli erbicidi e ha potuto brevettare il gene di resistenza, essendo stato ottenuto non con procedure essenzialmente biologiche.

In conclusione, mentre la brevettabilità delle piante ottenute mediante procedimenti essenzialmente biologici è esclusa, le innovazioni biotecnologiche che non si limitano a una varietà specifica e che soddisfano specifici requisiti possono essere protette.

Il brevetto offre tutele maggiori per il costitutore e infatti, negli anni, le ditte sementiere hanno provato a più riprese (e con qualche successo) a proteggere con il brevetto anche varietà non Ogm.

Riassumendo, mentre la privativa tutela la singola varietà e consente il riutilizzo del materiale per scopi di ricerca o di miglioramento, il brevetto (come previsto dalla Direttiva Europea 98/44 e dal Codice della Proprietà Industriale) riguarda la protezione di piante oggetto di trasformazioni tecniche e non essenzialmente biologiche. Il brevetto però non permette il riutilizzo del seme aziendale (privilegio dell'agricoltore), ma prevede una research exemption e una breeders' exemption.

Infatti, il Codice della Proprietà Industriale specifica che la facoltà esclusiva attribuita dal brevetto non si estende agli atti compiuti a titolo sperimentale o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali, escludendo però, contrariamente alla protezione tramite privativa, una commercializzazione esente da accordi con il detentore del brevetto. La breeders' exemption per i brevetti, dunque, è più limitata rispetto a quella garantita dalla privativa.

Quale tutela applicare alle piante Tea?

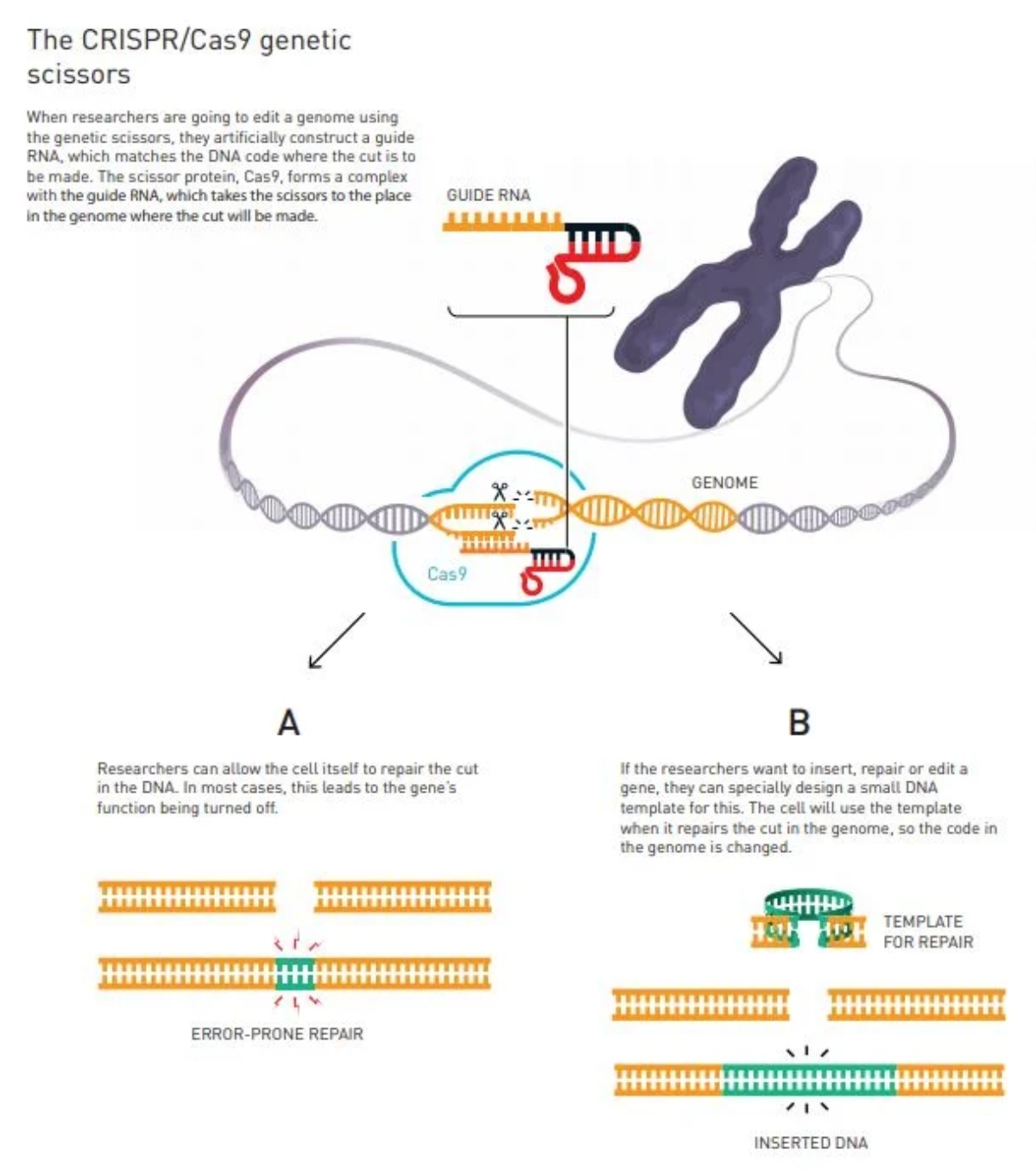

Anche se può sembrare un mondo complesso (e in effetti lo è!), questo sistema ha funzionato piuttosto bene per lungo tempo, almeno fino a quando Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier non hanno messo a punto il genome editing (il metodo CRISPR-Cas9), che ha aperto praterie per lo sviluppo delle piante, ma ha anche sollevato molti dubbi sull'applicazione di questi strumenti di protezione dell'innovazione.

The CRISPR-Cas9 genetic scissors

(Fonte foto: Nobel Prize)

Il genome editing e la cisgenesi sono infatti in grado di apportare modifiche singole e mirate al genoma delle piante (e degli animali), senza modificare l'identità degli esseri viventi di partenza.

Questo porta enormi vantaggi, ma apre anche a tante incognite che elenco di seguito e che analizzerò in specifici capitoli:

- Una pianta che ha subìto una variazione minima risponde ai requisiti DUS della privativa vegetale?

- Le nuove varietà si possono tutelare con lo strumento della privativa vegetale per "varietà essenzialmente derivate"?

- Le piante Tea potrebbero essere brevettate?

- Se una pianta Tea coperta da brevetto dovesse impollinare il campo di un agricoltore, i semi che nasceranno comporterebbero una infrazione del brevetto?

- Essendo le Tea in grado di apportare modifiche che potrebbero svilupparsi anche in natura, in quale modo si potrebbe stabilire un nesso di causalità tra la vicinanza di un campo Tea e la presenza di modifiche nei semi presenti nel campo non Tea?

1. Genome editing e criteri DUS: una questione di (in)distinzione

Uno dei nodi più spinosi che la normativa europea dovrà sciogliere riguarda l'applicabilità della privativa vegetale alle piante ottenute tramite Tea. La questione si concentra su un punto in apparenza tecnico, ma dalle profonde implicazioni: le modifiche indotte dall'editing sono spesso così limitate da non rendere la nuova pianta "distinta" rispetto alla varietà di partenza, almeno secondo gli attuali criteri DUS richiesti per ottenere la privativa.

Il Regolamento CE 2100/94 e le regole Upov prevedono infatti che per poter ottenere la protezione una nuova varietà debba essere "distinta, omogenea e stabile". Il primo di questi criteri (la distinzione) richiede che la varietà presenti almeno un carattere fenotipico chiaramente differenziabile da ogni altra varietà già conosciuta. Tuttavia, i protocolli di valutazione DUS attualmente in vigore si basano su caratteri morfologici tradizionali, come la forma della foglia, il colore del fiore o la dimensione del frutto. Raramente tengono conto, invece, di caratteristiche invisibili all'occhio come la resistenza a una malattia, l'adattamento a uno stress ambientale o il contenuto nutritivo, caratteristiche introdotte tipicamente con procedimenti di genome editing.

È esattamente il problema che ci ha descritto Michele Morgante, professore dell'Università degli Studi di Udine e già presidente della Società Italiana di Genetica Agraria (Siga), che ha sottolineato come una varietà di vite, ad esempio Nebbiolo, modificata per essere resistente alla peronospora, allo stato attuale non potrebbe essere protetta da privativa vegetale, lasciando il costitutore senza tutela.

Ma c'è di più. Perché se anche il Cpvo dovesse riconoscere che tale varietà rispetta i criteri DUS, il problema si sposterebbe sul fronte dei disciplinari di produzione delle Doc. Oggi, infatti, le Tea vengono viste come strumenti utili a modificare le varietà senza stravolgerne l'identità (come avviene invece con l'incrocio tradizionale). Si può, ad esempio, avere un Nebbiolo resistente, che dà uve identiche alla pianta di Nebbiolo di partenza. Se però il Cpvo riconosce in questo Nebbiolo una nuova varietà, essa non può essere utilizzata per produrre Barolo, Barbaresco o le altre Dop che prevedono l'uso del Nebbiolo come vitigno.

Questo stallo rischia di avere conseguenze pesanti. Senza la possibilità di ottenere una privativa, le aziende e i centri di ricerca che investono nello sviluppo di varietà Tea potrebbero essere scoraggiati dall'effettuare investimenti. Ma se si ottiene una nuova varietà, si è esclusi dal mondo delle denominazioni d'origine.

Una possibile via d'uscita potrebbe essere l'aggiornamento dei protocolli DUS, in modo da includere anche caratteristiche molecolari o funzionali tra i criteri di distinzione. In realtà, questa evoluzione è già in corso: il Cpvo e l'Upov stanno lavorando su tabelle di caratteristiche addizionali, che permetterebbero di riconoscere come distintive anche proprietà non immediatamente visibili, come ad esempio la resistenza a un patogeno.

Tuttavia, si tratta di prassi da implementare nelle tabelle dei descrittori secondo l'articolo 23 del Regolamento 874/2009 della Commissione man mano che si presentano le relative nuove caratteristiche e non risolvono invece il problema dei consorzi di tutela, che dovrebbero modificare i propri disciplinari di produzione per ammettere le nuove varietà.

2. Varietà essenzialmente derivate: una possibile via d'uscita?

Oltre ad eventuali difficoltà nell'ottenimento di una privativa per una varietà vegetale editata, un altro problema può nascere dall'Istituto della Varietà Essenzialmente Derivata o Edv, Essentially Derived Variety.

Introdotta nella revisione del 1991 della Convenzione Upov, la categoria delle Edv è stata pensata proprio per estendere la protezione di una varietà anche a piante che derivano in modo diretto da una varietà già protetta, ma se ne discostano solo per una o poche modifiche mirate. Potrebbe essere il caso, per esempio, di una varietà tradizionale che diventa resistente a una malattia in seguito al silenziamento di un singolo gene tramite genome editing, mantenendo però inalterate tutte le altre caratteristiche.

Secondo la definizione ufficiale, una varietà essenzialmente derivata deve essere:

- prevalentemente derivata da un'altra varietà (detta "iniziale"), mantenendone l'espressione dei caratteri essenziali;

- chiaramente distinta dalla varietà iniziale;

- conforme alla varietà iniziale nella maggior parte dei tratti, fatta eccezione per la modifica introdotta.

Il concetto di Edv è quindi particolarmente adatto a descrivere molte piante Tea, che presentano una singola variazione mirata in un contesto genetico sostanzialmente identico a quello della varietà madre.

Se una varietà è classificata come essenzialmente derivata (Edv), allora non può essere sfruttata commercialmente senza l'autorizzazione del titolare della varietà originaria, anche se la varietà editata soddisfa i requisiti per ottenere una privativa vegetale autonoma; la protezione mediante privativa vegetale può essere concessa alla varietà editata nonostante solo piccole differenze rispetto alla varietà iniziale, ma il suo utilizzo rimane limitato dai diritti sulla varietà iniziale.

Tuttavia, anche in questo caso non mancano i problemi. Innanzitutto, l'applicazione pratica del concetto di Edv è ancora molto incerta. "Nonostante sia presente nei testi normativi da oltre trent'anni, manca una giurisprudenza consolidata che offra riferimenti chiari", sottolinea Vera Münchow. "La definizione di cosa costituisca una modifica essenziale resta soggettiva e l'onere della prova, per dimostrare la derivazione e la conformità, ricade spesso sul costitutore".

Una varietà Edv resta quindi sempre vincolata alla varietà iniziale: il titolare dell'Edv ha bisogno dell'autorizzazione del titolare della varietà madre per poterla commercializzare ed è tenuto a corrispondere delle royalty. Questo meccanismo, sebbene garantisca una certa forma di tutela, potrebbe scoraggiare i piccoli innovatori o i laboratori pubblici, che non sempre dispongono delle risorse per negoziare licenze o affrontare eventuali contenziosi.

Infine, è necessario che il Cpvo e gli altri uffici competenti formalizzino in modo chiaro il percorso di registrazione come Edv, adeguando i protocolli tecnici per includere anche le varietà ottenute tramite genome editing.

3. Brevetti e Tea: una protezione efficace ma rischiosa

In attesa che il sistema delle privative vegetali venga aggiornato per accogliere le peculiarità delle Tea, oggi l'unico strumento pienamente applicabile alla protezione delle varietà ottenute con queste tecnologie resta il brevetto.

E infatti molte aziende e centri di ricerca in tutto il mondo stanno ricorrendo a questo strumento: brevettare il metodo di editing, il gene modificato, oppure l'intera sequenza funzionale che conferisce alla pianta un determinato tratto. In alcuni casi, a seconda della strategia aziendale, si depositano più brevetti in parallelo, ognuno riferito a un diverso aspetto dell'invenzione: dal promotore che regola l'espressione genica fino alla nucleasi utilizzata per il taglio del Dna.

Questa strategia di tutela è perfettamente legittima e, anzi, consigliata per chi opera in un contesto altamente competitivo e ha bisogno di blindare le proprie innovazioni. Ma presenta una serie di controindicazioni sistemiche, che rischiano di mettere in crisi l'intero ecosistema dell'innovazione vegetale.

"Il brevetto, a differenza della privativa vegetale, non prevede una forma di breeders' exemption, pertanto, anche se alcuni brevetti sono utilizzabili liberamente ai soli fini di ricerca, il materiale genetico brevettato non può essere utilizzato da terzi per la selezione di nuove varietà, ibridi o cloni, a meno di non ottenere una licenza da parte del detentore del brevetto, che può essere negata o concessa a condizioni onerose", ci spiega Luigi Cattivelli, direttore del Crea Genomica e Bioinformatica.

"È un vincolo che spezza uno dei principi fondamentali su cui si basa da sempre il miglioramento genetico: l'accesso libero e reciproco al patrimonio varietale come base per l'innovazione vegetale continua".

Nel caso delle Tea, questo problema diventa ancora più urgente. Le piante editate, proprio perché basate su micro modifiche altamente specifiche, sono brevettabili. Ma allo stesso tempo, il loro ottenimento si fonda sull'utilizzo di sistemi di editing brevettati da altri soggetti. È il caso emblematico del CRISPR-Cas9, la tecnologia più usata per il genome editing, il cui controllo commerciale è oggi nelle mani di pochissimi attori globali.

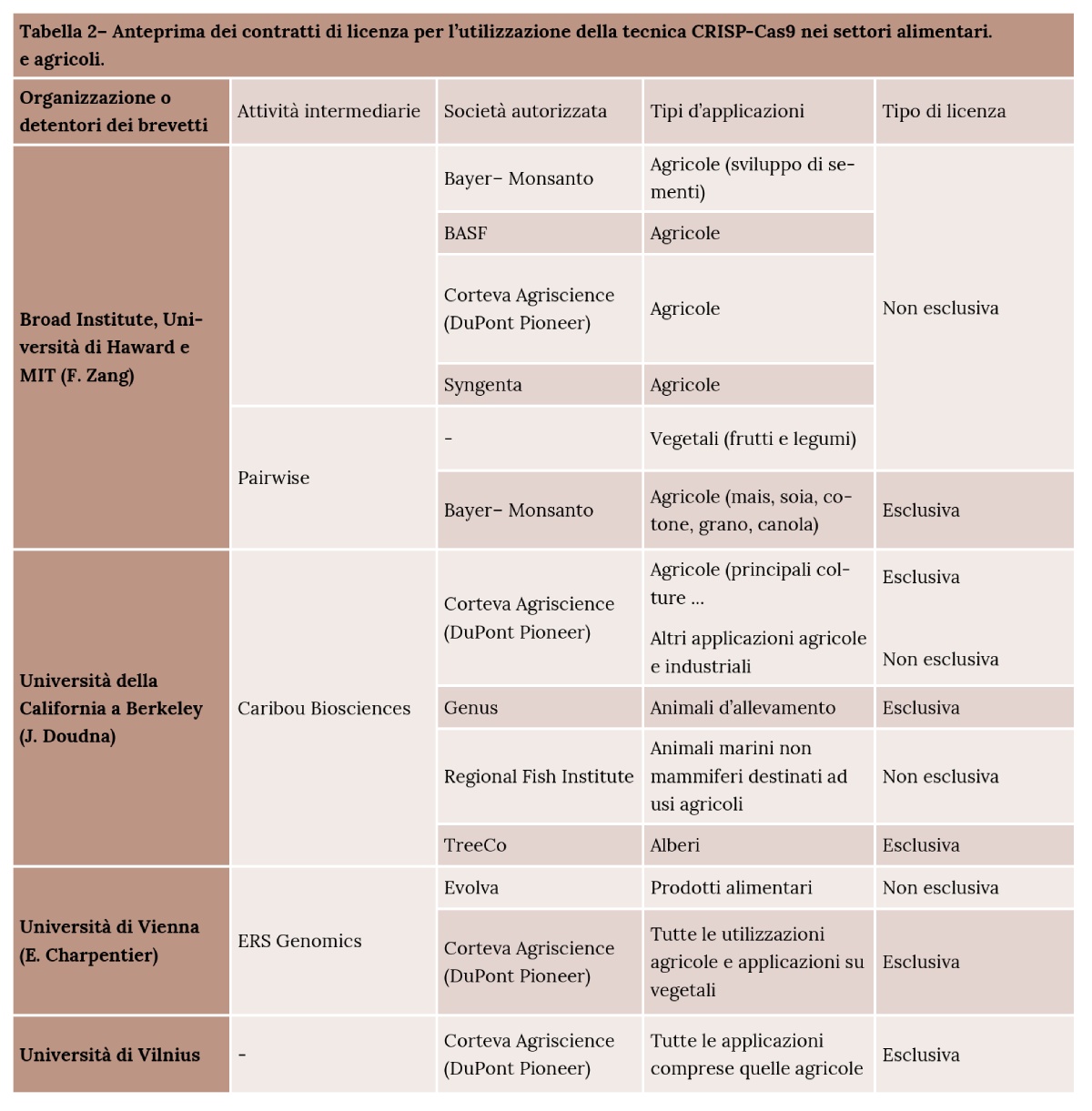

C'è il Broad Institute (Università di Harvard e Mit), che lo ha dato in licenza a Pairwise, Bayer, BASF, Syngenta e Corteva Agriscience. E l'Università di Berkeley, che lo ha dato in licenza a Caribou Biosciences (fondata dalla stessa Doudna), che lo ha concesso a Corteva Agriscience, TreeCo, Regional Fish Institute e Genus, che ha da poco ottenuto il via libera dalla Food and Drug Administration (Fda) per la commercializzazione di un maiale editato.

Anteprima dei contratti di licenza per l'utilizzazione della tecnica CRISPR-Cas9 nei settori alimentari e agricoli

(Fonte foto: Spigolature Agronomiche)

Chiunque voglia utilizzare questo sistema in modo commerciale deve ottenere un'apposita licenza, che può (in linea di principio) avere costi proibitivi o condizioni restrittive. E se anche un laboratorio pubblico o un breeder indipendente riuscisse a ottenere l'editing di un gene utile, si troverebbe comunque a dover affrontare una rete intricata di diritti di proprietà intellettuale sui geni stessi.

"A mio avviso il rischio più grande riguarda il brevetto sui geni, perché si rischia di ingessare il processo di innovazione", sottolinea Morgante. "Per questo motivo è fondamentale che a fare ricerca sia un soggetto pubblico, che possa poi mettere a disposizione di tutti le scoperte fatte".

Nell'attuale scenario, il rischio concreto è che gli strumenti di tutela si trasformino in strumenti di blocco. La concentrazione dei diritti in poche mani, la mancanza di una breeders' exemption come quella prevista dalla privativa e l'impossibilità di usare liberamente il materiale protetto possono portare a una paralisi dell'innovazione, soprattutto per gli operatori più piccoli.

Una soluzione ipotizzata da Vera Münchow sarebbe l'introduzione di licenze obbligatorie o regimi di equità d'accesso, come già sperimentato in Svizzera, mentre in Italia le licenze obbligatorie sono vincolate all'interesse pubblico (articolo 115 del Codice della Proprietà Industriale).

Il sistema dei brevetti, in sintesi, funziona bene per tutelare l'inventore, ma nella sfera del miglioramento vegetale funziona meno bene, poiché non garantisce la breeders' exemption tipica della privativa. In un settore come quello sementiero, dove la condivisione e l'accumulo delle conoscenze sono la chiave per il progresso, un eccesso di esclusività, anche se per un periodo limitato di tempo (venti anni) può diventare un boomerang per l'intera filiera agricola.

4. Impollinazione incrociata e infrazione di brevetto: un terreno ancora incerto

Uno dei casi più controversi (già dal tempo degli Ogm) e al tempo stesso meno chiariti dalla normativa riguarda ciò che potrebbe accadere quando una pianta Tea brevettata impollina una pianta non Tea coltivata in un campo vicino. È uno scenario tutt'altro che ipotetico, soprattutto per le piante che vengono impollinate dal vento o dagli insetti. Ma quali sono le conseguenze legali di questa contaminazione genetica involontaria?

Partiamo da un esempio concreto: un'azienda sementiera sviluppa un mais resistente alla siccità grazie all'inattivazione mirata di un gene tramite genome editing e ne ottiene il brevetto. Un agricoltore semina regolarmente questa varietà in un proprio appezzamento. Il suo vicino, invece, coltiva un mais non Tea. Se, a causa del vento, il polline del mais Tea attraversa il confine e feconda le piante del campo adiacente, i semi che nasceranno porteranno, almeno in parte, la mutazione protetta da brevetto. A quel punto, il contadino "contaminato" rischia di trovarsi inconsapevolmente in possesso di materiale brevettato.

La domanda, a questo punto, è inevitabile: si configura una violazione del brevetto?

Negli Stati Uniti è prassi che l'agricoltore non abbia conseguenze se l'impollinazione è accidentale e se il seme ottenuto non è ripiantato. In Italia, invece, non esistono precedenti giurisprudenziali consolidati che abbiano stabilito se e come un agricoltore possa essere ritenuto responsabile per la presenza involontaria di geni brevettati nel proprio campo.

In assenza di una normativa chiara, tutto dipenderebbe dalla valutazione caso per caso da parte dei tribunali. Tuttavia, alcuni uffici brevetto, come l'European Patent Office (Epo), quando rilasciano la protezione richiedono l'inclusione nelle rivendicazioni dei disclaimer in cui si specifica che la protezione non si estende alle piante nate spontaneamente per effetto di fenomeni naturali.

"Alcune legislazioni, come quella svizzera e tedesca, prevedono che l'effetto di un brevetto non si estenda al materiale biologico ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile in agricoltura", sottolinea Vera Münchow.

5. Come tracciare le piante Tea se sono ottenute con processi "naturali"?

Un ulteriore livello di complessità deriva dal fatto che le Tea, a differenza degli Ogm transgenici, inducono spesso modifiche puntuali che potrebbero, almeno in teoria, emergere spontaneamente in natura. Mentre l'inserimento di un gene batterico in una varietà di mais lascia un'impronta genetica inequivocabile, una singola mutazione di un gene potrebbe non essere distinguibile da una mutazione naturale. Questo solleva una domanda cruciale: come si stabilisce il nesso di causalità tra la presenza di una mutazione e l'origine da una varietà Tea brevettata?

Le tecnologie di tracciamento genetico stanno facendo passi avanti, ma non sempre è possibile attribuire con certezza la provenienza di una mutazione, soprattutto quando si tratta di variazioni comuni o modifiche minime, come la delezione di pochi nucleotidi. In assenza di un marcatore genetico associato alla tecnologia utilizzata, dimostrare che una determinata mutazione provenga proprio da una specifica varietà brevettata può risultare impossibile.

Questa incertezza ha due conseguenze: da un lato espone gli agricoltori a potenziali rivendicazioni, dall'altro complica la difesa legale dei titolari dei brevetti, che potrebbero trovarsi nell'impossibilità di dimostrare che un'infrazione è effettivamente avvenuta.

La soluzione di Bruxelles: istituire un tavolo tecnico

Il 14 marzo 2025 il Consiglio Ue ha adottato una proposta che dovrebbe sbloccare lo stallo creatosi sulle Tea. Oltre ad aver distinto tra piante NGT 1 e 2, i Governi hanno previsto l'istituzione di un gruppo di esperti che si occupi degli effetti dei brevetti sulle piante NGT.

Questo è alquanto bizzarro, in quanto se da un lato si danno certezze sul fatto che le piante Tea non sono Ogm, dall'altro si lasciano nel guado aziende e ricercatori, che non sanno se e come verranno protette le nuove varietà editate.

E con i tempi dell'Unione Europea, questo limbo potrebbe durare anni e anni. Nel frattempo però il mondo va avanti: la sola Cina è responsabile di più del 50% delle pubblicazioni in ambito Tea. Seguita dagli Usa, mentre l'Europa e l'Italia, rischiano di essere sempre più irrilevanti.