La Strategia sulle Sostanze Chimiche Sostenibili (Chemicals Strategy for Sustainability, Css) rientra nell'ambizione dell'Unione Europea di "Inquinamento Zero", concetto a nostro modesto parere utopico, come d'altronde tutta la retorica del Green Deal che abbiamo analizzato in altri articoli (alla fine è possibile consultare gli articoli già pubblicati sul tema).

La Css mira a prevenire danni alle persone e all'ambiente derivanti da sostanze chimiche pericolose e a sostenere l'industria comunitaria nella produzione di sostanze chimiche sicure e sostenibili. L'Agenzia Europea dell'Ambiente ha pubblicato il 14 aprile scorso il quadro degli indicatori dell'Ue per le sostanze chimiche: un pannello di indicatori sviluppato congiuntamente con l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (Echa), la Commissione Europea e una serie di altre agenzie europee, accompagnato da un rapporto di sintesi.

Il quadro degli indicatori chimici è composto da venticinque indicatori quantitativi che forniscono informazioni sulle cause e sugli impatti dell'inquinamento chimico nell'Ue. Gli indicatori sono complementati da ventidue segnali. Gli indicatori si riferiscono a variabili quantitative che mostrano la tendenza o lo stato di un fenomeno nel tempo e che si verificano a livello dell'Ue. I segnali possono essere una raccolta di dati qualitativi e/o quantitativi con copertura geografica e temporale limitata. Forniscono ulteriori approfondimenti e possono indicare una tendenza per un fenomeno specifico che si ritiene valga la pena esplorare nonostante una copertura incompleta. Uno degli indicatori più dettagliatamente trattati nella Css è l'uso degli agrofarmaci, sul quale possiamo dire parafrasando l'Ariosto: "Forse altri canterà con miglior plettro". Senza il forse.

Leggi anche Europa libera da contaminanti tossici: buona l'idea, meno buoni i criteri

Nel presente articolo analizzeremo la situazione specifica dell'uso di fanghi e digestato in agricoltura, che si ricollega a due argomenti ricorrenti fra i "no biogas" e le testate giornalistiche sensazionalistiche: la contaminazione da metalli pesanti e da antibiotici.

La prima difficoltà nella nostra analisi è di tipo linguistico, ma anche concettuale: in inglese sludge si utilizza indistintamente per designare liquami zootecnici, fanghi da depurazione di acque urbane, digestato agricolo, digestato da trattamento di Forsu, Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani, e fanghi industriali. Si tratta di sostanze troppo diverse fra di loro, per cui accomunarle in un unico indicatore risulta fuorviante. Giustamente, i tecnici dell'Echa e dell'Agenzia Europea dell'Ambiente hanno limitato la loro analisi ai soli fanghi da trattamento fognario (sewage sludge in inglese), ma senza scendere nel dettaglio se si tratti di fanghi anaerobici o aerobici. Anche questo aspetto può essere fuorviante, in quanto le caratteristiche fisico chimiche sono molto diverse fra i due tipi, pur essendo etichettati dalla legislazione come "fanghi".

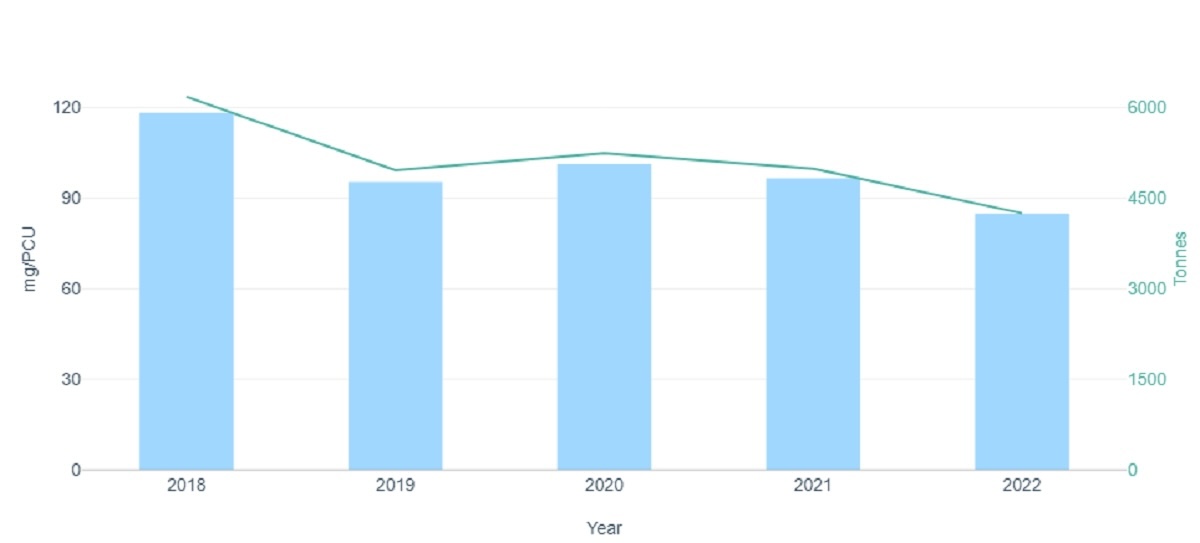

Il monitoraggio a scala continentale dell'indicatore "contaminazione da antibiotici" evidenzia che al 2022 il consumo di antibiotici negli allevamenti è calato del 28% rispetto al punto di partenza (2018) ed è già stato raggiunto il 50% dell'obiettivo di riduzione al 2030 previsto dalla Farm to Fork Strategy e dallo Zero Pollution Action Plan (Foto 1). Possiamo dedurre che, complessivamente, l'inquinamento da antibiotici provocato dallo spandimento dei reflui zootecnici sia in diminuzione.

Foto 1: Consumo di antibiotici veterinari negli allevamenti di bestiame nell'Ue 27

(Fonte foto: Agenzia Europea dell'Ambiente)

Legenda: linea verde = tonnellate di prodotto; barre azzurre: milligrammi/unità di peso corporeo. L'unità di peso corporeo è un valore calcolato in base alle popolazioni e pesi medi dei vari animali di allevamento

Il segnale "spandimento di fanghi nei campi" si riferisce specificamente all'utilizzo agricolo dei fanghi fognari, pratica che nel nostro Paese è abbastanza limitata per via delle farraginose procedure burocratiche e dell'allarmismo degli attivisti e di alcuni gruppi politici.

Il rapporto mette in risalto che i fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane contengono materia organica e vari nutrienti a beneficio delle colture alimentari. Di conseguenza, i fanghi vengono utilizzati come fertilizzante in tutta Europa da molti decenni; ciò ha avuto effetti positivi sulla qualità del suolo, ha ridotto la dipendenza dai fertilizzanti inorganici e ha promosso l'uso circolare dei nutrienti. Lo spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli è regolato nell'Ue dalla Direttiva 86/278/CEE (testo modificato nel 2022 attualmente in vigore). Tuttavia, questa Direttiva affronta solo alcuni inquinanti organici e metalli pesanti. Il problema è che i fanghi possono contenere (ma non è detto che contengano sempre!) un'ampia gamma di sostanze inquinanti, le quali possono accumularsi nell'ambiente e mettere a rischio il suolo, l'ecosistema e la salute umana.

Esperienze condotte in Svezia dimostrano che:

- L'applicazione dei fanghi ha aumentato la resa dei raccolti in media del 7%.

- Negli ultimi decenni la quantità di metalli pesanti nei fanghi è diminuita notevolmente. Metalli come mercurio, cadmio, rame, piombo e zinco sono diminuiti in media dell'85%.

- L'applicazione dei fanghi non ha influenzato in modo significativo i livelli di metalli pesanti nei terreni o nelle colture coltivate al loro interno.

- Le concentrazioni di alcuni contaminanti organici, come le sostanze per - e poli - fluoroalchiliche (PFAS) e i ritardanti di fiamma bromurati, aumentano con l'applicazione ripetuta. Questi contaminanti sono stati trovati anche nei lombrichi provenienti dalle stesse località. Tuttavia, i cereali coltivati in questi terreni non presentavano livelli di contaminanti rilevabili.

Nel complesso, in questi studi, l'applicazione dei fanghi di depurazione non presenta alcun rischio significativo per l'ecosistema o la salute umana.

Detti risultati sono in linea con ricerche simili nella Repubblica Ceca. In Danimarca è stato condotto uno studio comparativo fra l'applicazione di fanghi di depurazione, liquami bovini e suini per quanto riguarda la presenza di metalli e sostanze organiche. Lo studio ha concluso che, almeno in Danimarca, i fanghi di depurazione non rappresentano un rischio maggiore per gli organismi del suolo rispetto ai liquami suini.

Tuttavia, altre ricerche identificano altri potenziali rischi legati allo spargimento dei fanghi di depurazione. Gli studi hanno attirato particolare attenzione sull'accumulo di microplastiche nei terreni agricoli fertilizzati con fanghi di depurazione. In questo caso, le microplastiche si concentrano durante i processi di trattamento delle acque reflue e finiscono nel terreno, rispetto ai casi in cui non sono stati applicati fanghi.

Nonostante alcune prove di bioaccumulo negli organismi del suolo non è però possibile eseguire valutazioni del rischio derivante dalle microplastiche. Questo perché non esistono soglie di effetto disponibili per le microplastiche che consentano di valutare i loro potenziali impatti negativi sulla salute del suolo.

Più recentemente, il Joint Research Center (Jrc) ha scoperto che rischi significativi per gli esseri umani e per gli organismi del suolo possono provenire da un insieme relativamente piccolo di inquinanti quando presenti a livelli di concentrazione tipicamente documentati per i fanghi di depurazione. Tali contaminanti - ad esempio policlorodibenzofurano e diossine, idrocarburi policiclici aromatici, PFAS a catena lunga e paraffine policlorurate a catena corta e media - sono persistenti nel suolo e hanno proprietà bioaccumulabili e tossiche. Tuttavia, la soluzione preferibile a lungo termine è quella di evitare, per quanto possibile, che questi contaminanti vengano rilasciati nelle fognature, anziché vietare l'utilizzo agricolo dei fanghi.

L'81% della popolazione dell'Ue è collegato almeno al trattamento secondario delle acque reflue, ma tale trattamento non elimina tutte le sostanze chimiche pericolose che possono essere presenti nelle acque reflue e possono poi concentrarsi nei fanghi di depurazione, contaminando così i suoli quando i fanghi vengono utilizzati come fertilizzante. Tuttavia, i casi di studio inclusi nel rapporto dell'Echa evidenziano che i livelli di contaminazione sono variabili poiché la presenza di sostanze chimiche dipende dalle caratteristiche di consumo della popolazione e dell'industria nelle vicinanze e da criteri nazionali di qualità per quanto riguarda lo spandimento dei fanghi. Inoltre, esistono incertezze su quali tipi di sostanze chimiche vengono sottoposte a monitoraggio e sulle metodologie analitiche applicate. Il fatto che una percentuale crescente di cittadini europei sia allacciata a reti di trattamento delle acque fognarie è un indicatore positivo da un lato, ma viene vanificato dalla controtendenza di un altro indicatore, quello del consumo di antibiotici dagli umani, che si mantiene pressoché costante dal 2018.

Nel complesso, i dati attualmente disponibili suggeriscono che ci sono poche prove di progressi per quanto riguarda l'eliminazione dai fanghi fognari delle sostanze preoccupanti - come antibiotici, metalli pesanti, microplastiche e PFAS - ma allo stesso tempo non ci sono evidenze di contaminazione degli alimenti coltivati su terreni ammendati con tali fanghi.

Per maggiori approfondimenti

Idrogeno da biomasse e Green deal