L'agricoltura italiana dipende fortemente dall'acqua, soprattutto in un periodo storico segnato da mutamenti climatici e prolungate siccità. Secondo le stime dell'Ispra, nel 2023 la disponibilità idrica annua in Italia è stata di circa 112,4 miliardi di metri cubi, registrando una diminuzione del 18,4% rispetto alla media storica del periodo 1951–2023.

Una delle cause principali è la ridotta capacità di ricarica degli acquiferi. Solo il 19% delle precipitazioni totali è effettivamente assorbito nel sottosuolo, la media storica è del 22,7% (fonte: Ispra), ed è aumentato il ricorso alle acque sotterranee per l'irrigazione tramite pozzi a causa della progressiva riduzione della disponibilità di acqua superficiale nei momenti di più alta richiesta.

Le fonti di approvvigionamento

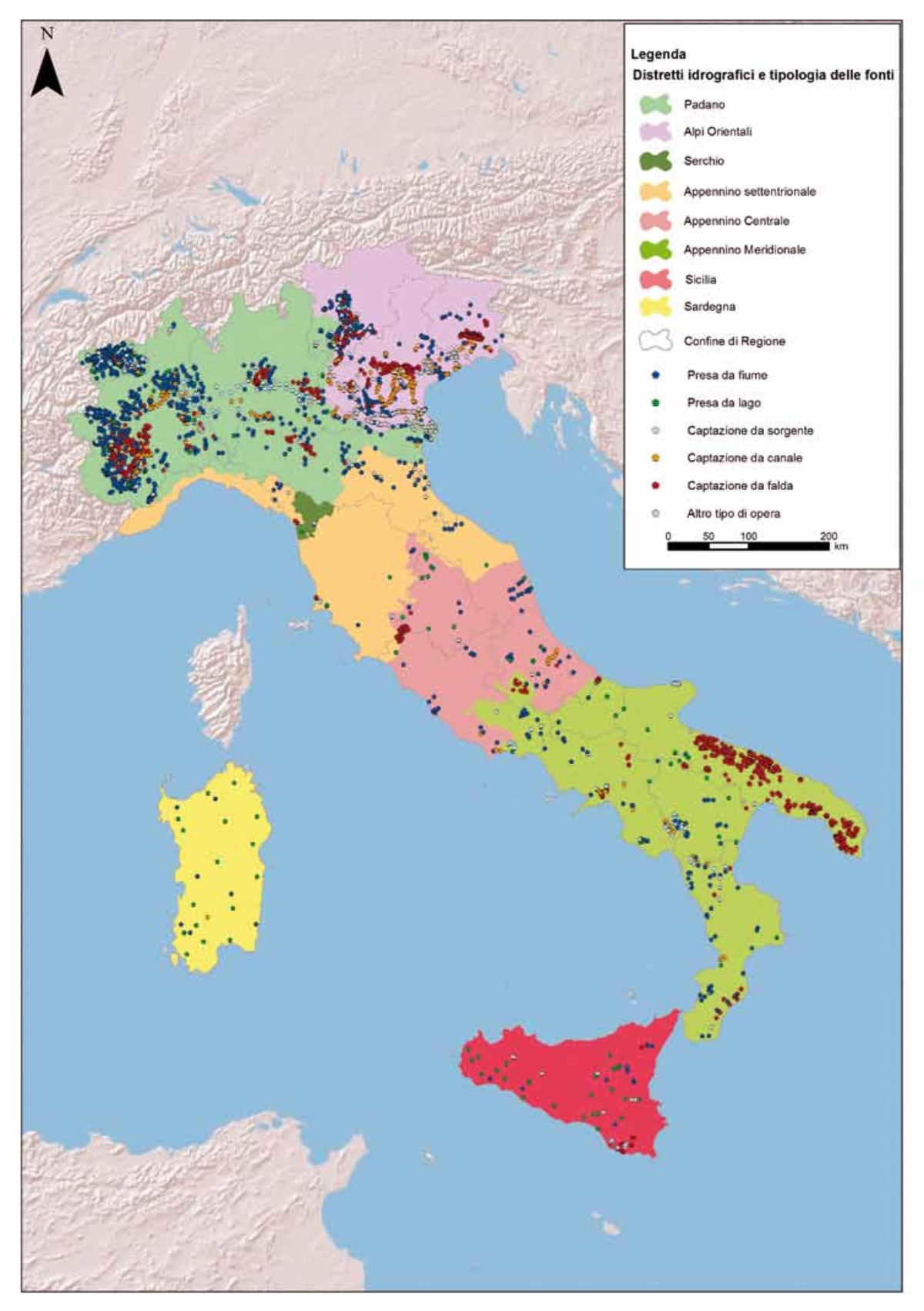

Secondo il Crea e la sua banca dati Sigrian, il sistema di distribuzione italiana dell'acqua irrigua si basa su un complesso di infrastrutture gestite principalmente dagli Enti irrigui, responsabili del 60% delle aree irrigate, i quali si approvvigionano per il 44% dei prelievi da falde e sorgenti sotterranee. Il restante 40% delle aree irrigate è in gestione ai privati. Di questa quota, il 24% è gestito tramite l'approvvigionamento autonomo da acque sotterrane.

Ne consegue che oltre il 50% delle aree agricole irrigate si avvale di acqua proveniente da pozzi. Ciò rende le acque di falda una fonte essenziale per l'irrigazione, soprattutto in molte aree del sud - in Puglia sono censiti circa il 72% dei pozzi totali del Sud Italia - e nelle aree con un reticolo idrografico superficiale poco sviluppato.

Fonti di approvvigionamento irriguo utilizzate degli Enti irrigui nei distretti idrografici italiani (in rosso i pozzi)

(Fonte foto: Sigrian)

(Clicca sull'immagine per ingrandirla)

Acque da pozzo: utilizzo ...

Gli acquiferi, da cui i pozzi prelevano acqua, sono strati di roccia o sedimenti ad alta porosità e permeabilità che trattengono le acque sotterranee. Al loro interno si formano falde idriche di due tipi:

- freatiche, più superficiali, poggiano su uno strato impermeabile detto letto di falda e presentano una superficie libera a pressione atmosferica;

- artesiane, generalmente più profonde e contenute tra due strati impermeabili, l'acqua all'interno è in pressione.

I pozzi, realizzati per emungere acqua dalle falde, possono essere a giorno o tubati. I primi sono di grande diametro e spesso impiegati a fini domestici o zootecnici, mentre i secondi sono utilizzati maggiormente a scopi irrigui e costituiti da tubazioni in metallo dal diametro contenuto.

Pompe per irrigazione, non tutte uguali

Durante la realizzazione di un pozzo artesiano - i più diffusi -, la pressione naturale della falda acquifera spinge l'acqua verso il piano campagna, talvolta facendola fuoriuscire spontaneamente senza bisogno di elementi per il pompaggio. Spesso però le pressioni in gioco non sono sufficienti per poter utilizzare l'acqua a fini irrigui, perciò vengono collocate ugualmente delle pompe per aumentare la portata di emungimento.

Queste possono essere di diverso tipo:

- pompe con motore in superficie ad asse orizzontale, usate quando il dislivello fra il pelo dell'acqua e l'asse della pompa è limitato entro 4-5 metri massimo. Sono per lo più utilizzate per l'attingimento da vasche o canali e raramente da pozzi in genere freatici;

- pompe immerse ad asse verticale con motore in superficie, usate per elevati dislivelli, maggiori di 4-5 metri. La pompa è sommersa mentre il motore è in superficie e trasmette il moto rotatorio tramite un asse verticale. Il motore può essere verticale elettrico o diesel ad asse orizzontale;

- elettropompa sommersa (pompa e motore sommersi), qui il motore, esclusivamente elettrico, è anch'esso sommerso e solidale con la pompa. Non richiedendo asse di trasmissione, si possono raggiungere

dislivelli molto elevati anche fino 80 metri.

Differenze tra una pompa con motore in superficie ad asse orizzontale (sinistra) e un'elettropompa sommersa (destra)

(Fonte foto: irri-it)

(Clicca sull'immagine per ingrandirla)

... e problematiche

Le acque da pozzo rappresentano una risorsa flessibile ma delicata. Il prelievo da falda è una soluzione immediata e spesso autonoma per ottenere acqua dove necessaria, ma l'eccessivo sfruttamento può generare impatti significativi. Non a caso vi è un complesso iter burocratico - qui non trattato - per ottenere il permesso all'escavazione di un pozzo per uso irriguo.

Un primo effetto negativo è la diminuzione della pressione idraulica all'interno della falda. Ogni nuovo pozzo o ogni aumento dei volumi emunti riduce progressivamente la pressione, di conseguenza, il livello dell'acqua nel pozzo si abbassa, l'acqua non risale più naturalmente e le pompe devono essere installate a profondità maggiori per raggiungere il nuovo livello della falda. Questo comporta maggiore consumo energetico, usura degli impianti e costi di gestione crescenti per gli agricoltori.

Inoltre, la quantità di acqua dolce contenuta in una falda è limitata e dipende dalla dimensione del bacino di alimentazione, dalla permeabilità del terreno e soprattutto dalle precipitazioni. Durante annate particolarmente secche la falda non si ricarica in modo sufficiente e se il prelievo resta costante la falda va incontro a un progressivo esaurimento.

In prossimità delle coste, poi, l'abbassamento della falda può agevolare l'intrusione di acqua marina. Normalmente la pressione dell'acqua dolce tiene lontana quella salata, ma quando la pressione nella falda cala, l'acqua marina, più densa, penetra nella falda anche a diversi chilometri dalla costa. Con il tempo e con prelievi sempre più intensi, la salinità aumenta rendendo l'acqua inadatta all'irrigazione.

Il sovrasfruttamento non incide solo su quantità e qualità dell'acqua. I pozzi stessi possono subire danni strutturali dovuti al calo della falda. Tra le problematiche più comuni troviamo:

- intasamento dei filtri per incrostazioni calcaree, ferro-manganesose o da argilla;

- corrosione dei materiali, specialmente se l'acqua contiene sali o ha pH acido;

- risucchio di sabbia, che può danneggiare pompe e tubazioni;

- fenomeni di subsidenza e conseguente sprofondamento della superficie.

WellSaver: gestione automatica della "salute" dei pozzi irrigui

Per mitigare tali rischi, è fondamentale adottare pratiche sostenibili di gestione, tra cui il monitoraggio costante dei livelli di falda, la pianificazione condivisa tra agricoltori e consorzi, e l'integrazione di sistemi di gestione di precisione.

Abbiamo parlato con Lorenzo Torresin, tecnico dell'azienda modenese Scova Impianti e ideatore del sistema - brevettato nel 2023 - WellSaver, un'interessante soluzione per il monitoraggio e la gestione automatica della "salute" dei pozzi.

"Con oltre 20anni d'esperienza nel settore, mi sono reso conto che in passato si pensava solo alla parte meccanica dei pozzi (pompe, tubature, etc.) e non si considerava l'entità pozzo che non è per nulla statica" ci introduce Torresin. "Grazie a una serie di contratti di manutenzione su alcuni pozzi con più di 50-60 anni di attività, ci siamo resi conto che anche le falde invecchiano".

Da qui nasce l'idea di WellSaver: un sistema che, grazie alla continua diagnostica, interviene attivamente e anticipatamente in caso di "stress" della falda, ottimizzando il funzionamento del pozzo e ripristinandone l'equilibrio. Facendo ciò non solo si tutela il prelievo idrico nel medio lungo periodo ma si conservano maggiormente anche le parti meccaniche.

Il sistema brevettato WellSaver consente di prolungare la vita utile del pozzo senza compromettere l'integrità dell'acquifero sottostante

(Fonte foto: Scova Impianti)

Sensoristica avanzata per una fine regolazione

"Se prima utilizzavamo solo sonde a contatto per proteggere il funzionamento della pompa nel pozzo: quando scendeva il livello di falda la pompa veniva arrestata per non funzionare a vuoto. Ora grazie a una nuova sensoristica mutuata dal settore petrolifero - dalle elevate performance e molto resistenti in ogni situazione - possiamo monitorare con precisione l'andamento della vita del pozzo e in base a ciò regolare l'effettivo emungimento" spiega Torresin.

Infatti, WellSaver svolge in primis una funzione preventiva: se il livello di falda, o meglio il volume di ricarica della falda, si riduce rispetto a un valore soglia predefinito, il sistema avvisa l'utente del calo in corso così da poter programmare interventi di manutenzione. Ma la vera novità è la funzione di autoregolazione: raggiunto il punto di equilibrio tra ricarica della falda ed emungimento, la depressione generata dalla pompa viene limitata.

"L'autoregolazione, in modo adattiva e autoapprendente, permette alla pompa di lavorare senza arrestarsi mai del tutto: un modulatore di potenza riceve l'input dalla sensoristica e riduce o aumenta la portata della pompa (entro i suoi range operativi) così da assicurare sempre un prelievo verso la superficie senza compromettere il livello di falda" precisa Torresin

La salute del pozzo sempre sotto controllo

A seconda dell'implementazione WellSaver può segnalare anticipatamente eventuali problematiche sia tramite allert digitali via app, web, email o sms, sia mediante una spia o una sirena posti sul pannello di controllo del sistema nei pressi dell'impianto.

Grazie alla sua semplicità in termini di componenti e non necessitando di centraline complesse, WellSaver è installabile anche su pozzi già esistenti ed è adattabile a tutti i principali sistemi di pompaggio.

"In questo modo anche i pozzi con un età avanzata possono essere adeguatamente monitorati. Seppur nascendo per quest'ambito il sistema è stato poi sviluppato, implementato ed infine brevettato dopo essere stato reso applicabile anche su bacini a pelo libero e canali" aggiunge Torresin. "Abbiamo all'attivo circa 15 impianti di cui 2 in crisi (il volume di ricarica della falda è inferiore al valore soglia di emungimento ndr.) da più di 24 mesi che mantengono però la loro funzionalità grazie all'adattamento costante dei prelievi operato da WellSaver".

Se la pompa si ferma, l'acqua resta nel pozzo

Le difficoltà nell'impiego di sistemi di pompaggio per raggiungere le acque di falda non si esauriscono tuttavia con un buona gestione della risorsa nel sottosuolo. Gli impianti per funzionare, oltre all'acqua necessitano di energia.

L'irrigazione è tra le attività a maggior consumo energetico nel comparto primario. Con l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gasolio agricolo, il fabbisogno energetico per l'irrigazione incide sempre più sui bilanci aziendali. La situazione si aggrava ulteriormente nei contesti in cui l'acqua viene prelevata da pozzi profondi, qui le pompe devono operare consumando più energia.

Nelle aree agricole non raggiunte dalla rete elettrica, come colline, zone montane o aree marginali, o dove l'allacciamento alla rete risulta tecnicamente complesso o economicamente non sostenibile, si utilizzano pompe a gasolio che però spesso non sono ideali per emungere acqua da falde profonde e necessitano costanti rifornimenti per un funzionamento continuo.

Soluzioni di pompaggio solare per l'irrigazione

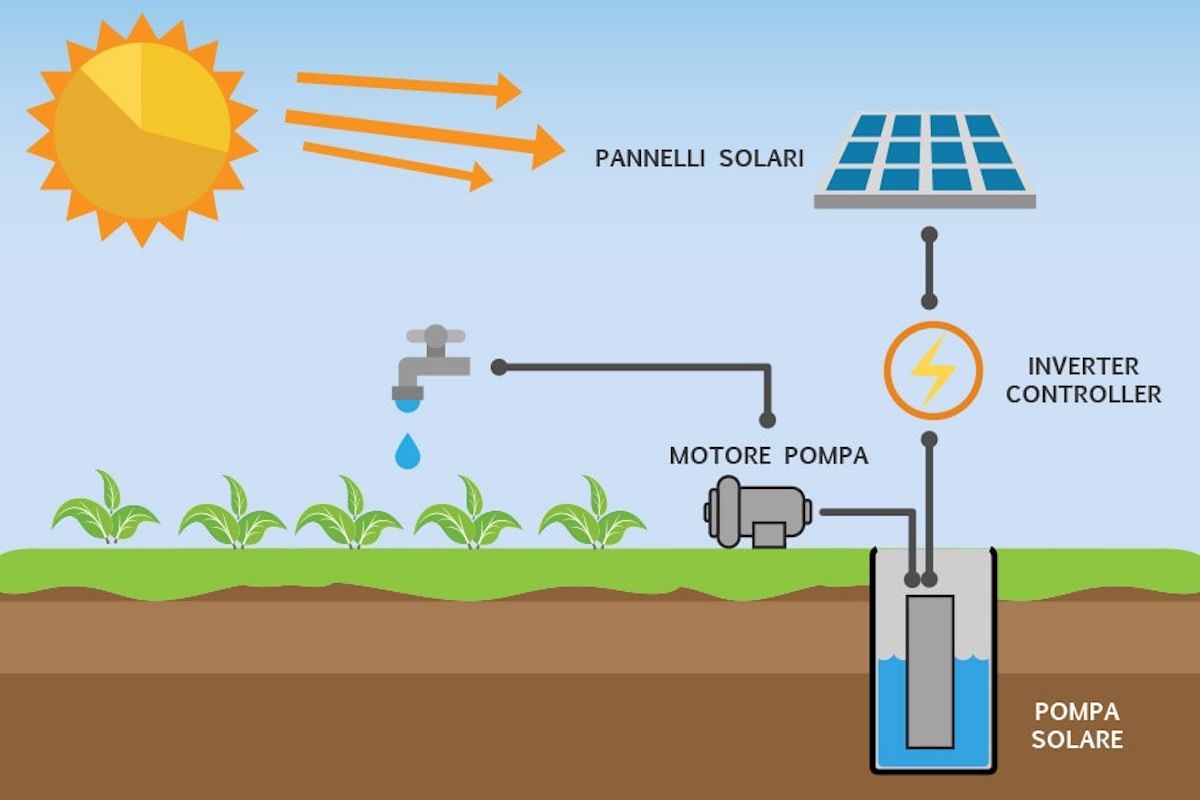

Una possibile soluzione è rappresentata dai sistemi di pompaggio solare. Basati su impianti fotovoltaici in grado di alimentare pompe sommerse o di superficie, eliminano la dipendenza da fonti energetiche convenzionali e riducono i costi operativi.

Ne è un esempio quello sviluppato e commercializzato dalla divisione Maltese Agriculture dell'azienda siciliana Maltese Forniture Industriali. Maurizio Maltese, titolare dell'azienda, ci racconta l'idea dietro ad una soluzione tanto semplice quanto innovativa.

"Questo sistema è un metodo economico e sostenibile per sollevare acqua da pozzi, ma anche laghi o canali fino al punto di utilizzo o stoccaggio. L'energia necessaria viene fornita direttamente dai pannelli fotovoltaici, senza la necessità di accumulatori. L'acqua può essere pompata direttamente dove serve oppure accumulata per essere utilizzata in seguito" ci spiega Maltese.

Una soluzione 100% flessibile

Un sistema solare completo comprende i pannelli fotovoltaici con le rispettive strutture di supporto, la pompa, gli inverter e la componentistica di controllo elettronico, il sistema idraulico di distribuzione o di accumulo (serbatoi, tubazioni) e le opere accessorie (fondazioni, trivellazioni, recinzioni).

Schema di un sistema di pompaggio a energia solare, detto anche impianto fotovoltaico ad isola, utilizzato in ambito agricolo

(Fonte foto: Maltese)

Nelle nuove realizzazioni, il sistema richiede solo un investimento iniziale e non comporta costi energetici o di manutenzione rilevanti nel tempo, salvo guasti occasionali. Là dove possibile (ad esempio in presenza di rete elettrica), mantenere un generatore ausiliario per gestire richieste idriche puntuali o emergenze, consente di ridurre la dimensione dell'impianto solare ottimizzando ulteriormente l'investimento.

"Un vantaggio è anche la possibilità di 'solarizzare' impianti esistenti ad oggi alimentati mediante generatori a gasolio. Collegando pompe già installate a un nuovo inverter alimentato da pannelli fotovoltaici, è possibile sfruttare l'infrastruttura già presente riducendo i costi d'avviamento, d'esercizio e di manutenzione" sottolinea Maltese.

Maggiore efficienza di prelievo seguendo il ritmo del sole

Oltre alla gestione da remoto grazie a soluzioni di connettività wireless, i sistemi di pompaggio solare modulano nativamente il loro funzionamento: si attivano autonomamente durante il giorno quando l'intensità luminosa è sufficiente ad assicurare la corrente di funzionamento minima della pompa, dopodiché con l'aumentare della radiazione aumentano anche le prestazioni della pompa.

"Nel caso dell'irrigazione, dove a maggior radiazione solare corrisponde anche maggior evapotraspirazione, questa soluzione si adatta molto bene alle variazioni di richiesta irrigua sia giornaliera che stagionale, fornendo più acqua nei momenti di maggior richiesta (ore del giorno più calde e mesi estivi ndr.) e ottimizzando in generale l'emungimento dalla falda" conclude Maltese.

Acque sotterranee per un'irrigazione resiliente

La sfida dell'irrigazione in Italia richiede un approccio integrato che combini tradizione agricola e innovazione tecnologica. Il ruolo dei pozzi irrigui resta centrale ma va armonizzato all'interno di una strategia sostenibile.

La diffusione di sistemi di monitoraggio per la tutela della qualità e del livello degli acquiferi e soluzioni innovative alimentate da impianti fotovoltaici, è possibile ottimizzare l'uso dell'acqua, ridurre l'impatto ambientale ed economico e preservare una risorsa fondamentale non solo per l'agricoltura.