Spesso non ce ne rendiamo conto, ma nelle nostre campagne la plastica è più frequente di quello che può sembrare. Sono di plastica i teli pacciamanti, ma anche le reti antigrandine o quelle antinsetto. I flaconi degli agrofarmaci, i teli delle serre, le manichette di irrigazione e gli shelter di giovani viti e alberi da frutto.

Ci sono poi i piccoli oggetti, come i diffusori di feromoni, i legacci, le mollette, le fascette e i sacchetti. E poi oggetti piccolissimi, come le microcapsule che contengono fitofarmaci o fertilizzanti. Ma anche le fibre sintetiche provenienti dagli scarichi domestici. Fibre che troviamo nei fanghi di depurazione o nei canali di irrigazione, piccoli filamenti che, superate le barriere degli impianti di depurazione, vengono trasportate nelle campagne dall'acqua.

Insomma, tutti questi oggetti in plastica, se non debitamente smaltiti, si disgregano nell'ambiente e si trasformano in microplastiche, pezzettini talmente piccoli da non essere visibili a occhio nudo, ma che permangono nel terreno modificandone la struttura e causando diversi problemi alle piante se la loro densità è elevata.

Secondo il progetto europeo Papillons nei campi europei si può arrivare ad avere lo 0,1% di concentrazione di plastica nel suolo sulla sostanza secca. Un numero che, se ci pensiamo, è davvero molto alto.

Facciamo un passo indietro: cos'è la plastica?

Con il termine plastica si indica una vasta gamma di materiali sintetici o semi sintetici ottenuta da polimeri. Sono leggeri, modellabili, resistenti e versatili. La maggior parte delle plastiche impiegate in agricoltura proviene da fonti fossili e non è biodegradabile, questo comporta un elevato rischio di accumulo ambientale.

Le plastiche convenzionali utilizzate in ambito agricolo includono il polietilene (PE), il polipropilene (PP) e il polietilene tereftalato (PET). Materiali che, pur avendo proprietà tecniche eccellenti, tendono a frammentarsi nel tempo, generando microplastiche persistenti.

Con bioplastica ci si riferisce invece ad una famiglia di materiali che può essere bio-based, biodegradabile, o entrambe le cose. Una bioplastica bio-based deriva da biomasse rinnovabili (come amido, cellulosa, canna da zucchero), ma non è necessariamente biodegradabile. Posso ad esempio realizzare una bottiglia in PET non con il petrolio, ma con una biomassa.

Ma è anche possibile avere una plastica biodegradabile ottenuta da fonti fossili. Esistono infine bioplastiche che sono sia di origine biologica che completamente degradabili, opzione ovviamente da preferire.

Dunque, riassumendo, possiamo distinguere tre categorie principali di bioplastiche:

- Bioplastiche bio-based non biodegradabili (per esempio Bio-PET, Bio-PE).

- Bioplastiche bio-based biodegradabili (per esempio PLA, amido, Bio-Flex).

- Bioplastiche biodegradabili di origine fossile (per esempio PBAT).

La EN 17033 è la norma tecnica europea che definisce i requisiti di biodegradabilità per l'uso agricolo, garantendo la decomposizione in CO2, acqua e biomassa microbica senza lasciare residui tossici.

L'impatto delle plastiche sul suolo e sulle colture

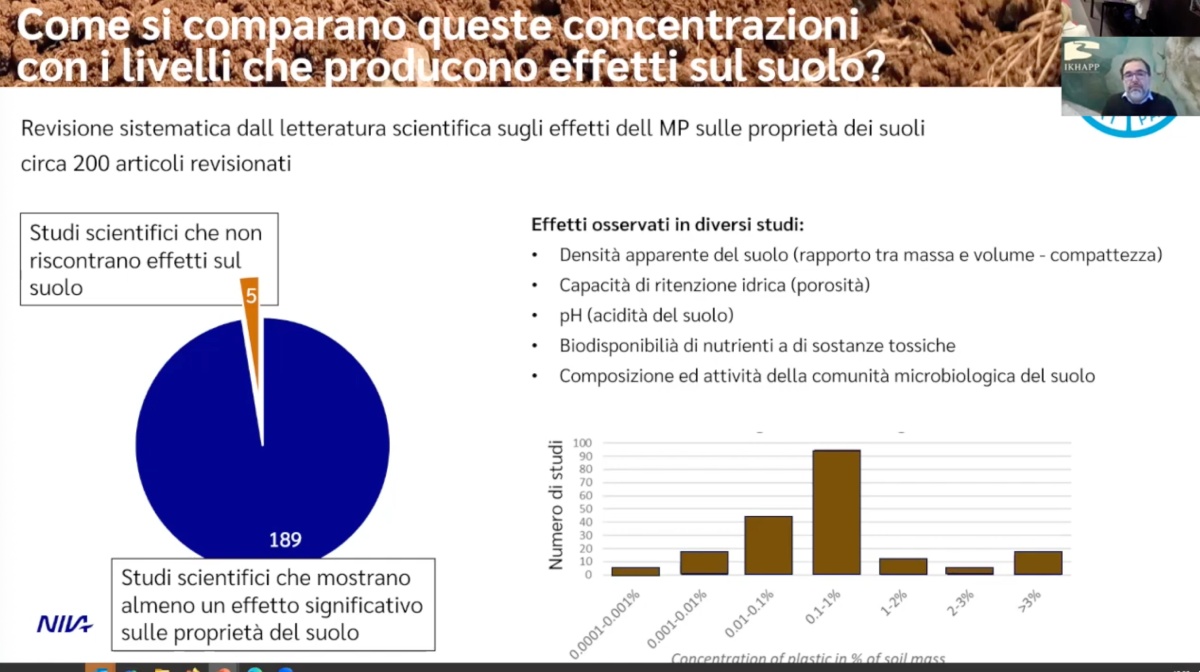

Diversi studi, inclusi quelli condotti nel progetto Horizon 2020 Papillons, hanno evidenziato che l'accumulo di micro e nanoplastiche nel suolo può alterarne caratteristiche fondamentali:

- Aumento della densità apparente: il suolo diventa più compatto, riducendo lo sviluppo radicale.

- Minore capacità di ritenzione idrica: si compromette la porosità, riducendo la disponibilità di acqua per le colture.

- Alterazione del pH e quindi della disponibilità dei nutrienti.

- Modificazione della comunità microbica del suolo, con impatti sulla fertilità e sulla salute generale dell'ecosistema.

Come si comparano queste concentrazioni con i livelli che producono effetti sul suolo?

(Fonte foto: Slide proiettata da Luca Nizzetto, ricercatore coinvolto nel progetto Papillons, durante un convegno organizzato da Millevigne)

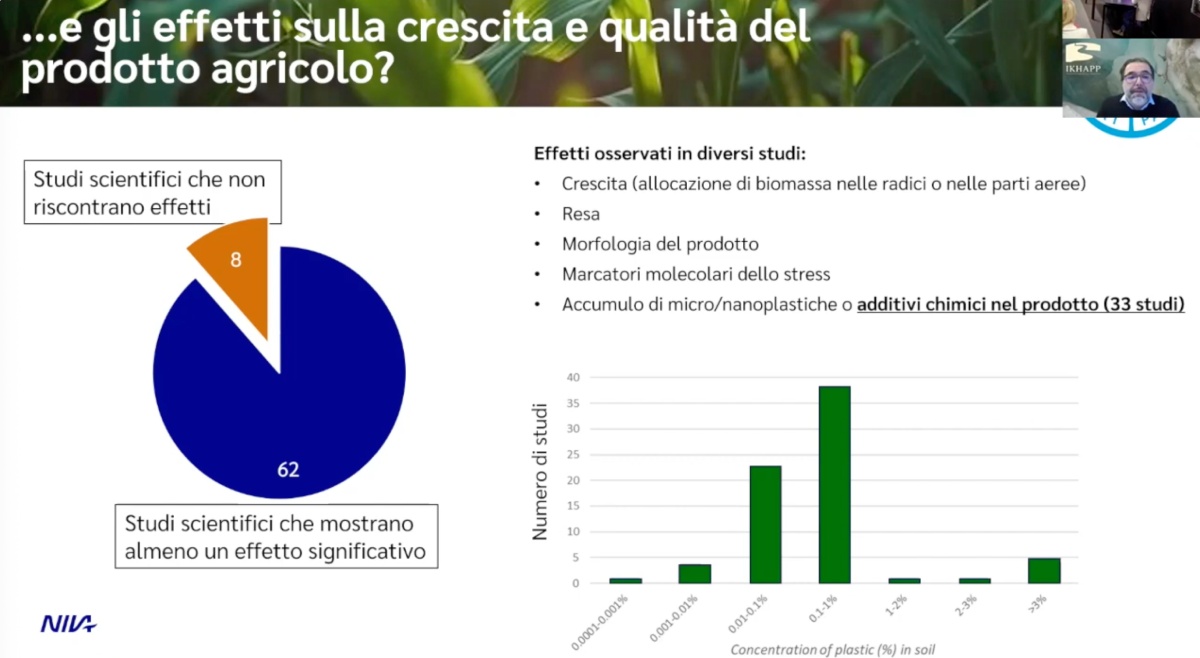

Anche le piante però risentono della presenza di plastica nel suolo.

Si possono infatti avere:

- Crescita alterata: la biomassa può distribuirsi in modo anomalo tra radici e parti aeree, con squilibri che compromettono l'assorbimento di acqua e nutrienti.

- Diminuzione della resa: si osservano cali nella produzione per pianta, minore peso dei frutti e aumento degli scarti.

- Anomalìe morfologiche: radici contorte o superficiali, foglie deformate, fusti più sottili che riducono la resistenza e la funzionalità della pianta.

- Attivazione di marcatori di stress: le piante esposte producono sostanze tipiche di condizioni avverse (per esempio siccità o contaminazione), segno di uno sforzo fisiologico per adattarsi.

- Accumulo di particelle o additivi chimici contenuti nelle plastiche.

E gli effetti sulla crescita e qualità del prodotto agricolo?

(Fonte foto: Slide proiettata da Luca Nizzetto, ricercatore coinvolto nel progetto Papillons, durante un convegno organizzato da Millevigne)

A questi elementi se ne aggiunge uno molto più inquietante. Secondo uno studio dell'Università degli Studi di Catania le microplastiche si possono accumulare nei tessuti vegetali, che poi finiscono sulle nostre tavole sotto forma di frutta, verdura, cereali e così via. Anche se il ruolo delle microplastiche sul nostro organismo non è ancora stato indagato a sufficienza, prime evidenze scientifiche collegano stati infiammatori alla presenza di questi minuscoli frammenti.

Una transizione necessaria, ma senza allarmismi

Le bioplastiche offrono una valida alternativa alla plastica non biodegradabile. Se utilizzate correttamente e certificate per la degradazione in campo possono ridurre significativamente l'impatto ambientale. Tuttavia, non si tratta di una soluzione magica: è necessario saper scegliere i materiali giusti, adottare buone pratiche di impiego e non considerare la plastica come nemica a prescindere.

Infatti, le plastiche hanno rivoluzionato la nostra vita e l'agricoltura per efficienza e produttività. Il punto non è eliminarle del tutto, ma ridurne l'impatto attraverso un uso più responsabile, il riciclo quando possibile e la sostituzione con materiali biodegradabili ove applicabile.

Che si tratti di plastica biodegradabile o no, l'importante è non abbandonarla al suolo, come spesso si vede ancora fare in tante aziende agricole.