La vite è una pianta che sopporta piuttosto bene gli stress idrici. Anzi, durante alcune fasi fenologiche uno stress controllato aumenta la qualità delle uve portate in cantina. Tuttavia, la carenza di acqua in particolari periodi o fenomeni di stress intenso possono portare a decrementi qualitativi e produttivi importanti.

L'acqua è dunque un importante fattore produttivo in vigneto e sempre più agricoltori ne vogliono avere il controllo, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici che rende imprevedibili i periodi di pioggia e sempre più frequenti gli innalzamenti delle temperature estive, causando stress di calore alle piante.

L'irrigazione del vigneto

Quando si installa un impianto di irrigazione in vigneto bisogna valutare la sostenibilità economica e ambientale dello stesso. L'utilizzo dell'acqua ha infatti un costo e in molti areali la disponibilità della risorsa è limitata. Per questo bisognerebbe cercare di pompare nelle ali gocciolanti solamente la quantità realmente necessaria al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Allo stesso tempo, eccessi idrici, in una fase di pre raccolta, possono causare uno scadimento della qualità del vino, con ripercussioni negative sulla redditività degli impianti.

Per tutti questi motivi sarebbe opportuno avere un approccio a rateo variabile all'irrigazione del vigneto, dando cioè dosi differenziate di acqua a seconda delle necessità delle piante. Ma come fare a comprendere quali sono le viti che hanno bisogno di più acqua e quelle che invece vedono soddisfatti i propri fabbisogni?

Elenchiamo di seguito due metodi, uno basato sull'impiego degli indici di vegetazione e l'altro sulla mappatura dei suoli.

È in dubbio che questi approcci dovrebbero essere adottati in maniera precoce, preferibilmente all'impianto del vigneto stesso, in modo da strutturare il sistema di irrigazione sulle necessità del campo, dividendolo cioè in settori irrigui. Per fornire più acqua alle piante in stress si possono infatti allungare i turni oppure installare erogatori con portate diverse. Ma intervenire risulta difficile, se non impossibile, nel caso in cui nel vigneto esista già un impianto.

Leggi anche La gestione dell'acqua in vigneto, impianti e tecniche di irrigazione

L'impiego degli indici di vegetazione

Gli indici di vegetazione hanno lo scopo di fornire in maniera sintetica una misura di un parametro descrittivo delle piante, come può essere la vigorìa, l'idratazione o lo stato nutrizionale. L'indice più utilizzato è sicuramente l'NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, che fornisce un dato sulla vigorìa della pianta. Ma ce ne sono moltissimi altri, come ad esempio il CWSI, Crop Water Stress Index, che, basandosi su dati termici, fornisce un'indicazione diretta sullo stress idrico della chioma. Impiegando dei sensori multispettrali è infatti possibile analizzare la luce riflessa dalle piante, la cosiddetta firma spettrale, sulla base della quale si possono dedurre alcune caratteristiche della pianta stessa.

"L'indice NDVI fornisce un dato sulla capacità fotosintetica della vite, che diminuisce quando le foglie sono in una fase di stress, che può essere di origine abiotica, come una carenza idrica o nutrizionale, o biotica, legata ad esempio a patologie", ci spiega Giovanni Caruso, professore presso l'Università di Pisa, che lavora proprio su questi temi. "Sta dunque al viticoltore effettuare dei sopralluoghi in campo per verificare la causa di tale stress".

Il CWSI è invece un indice che può essere derivato da dati termici e consente di normalizzare la misura, in modo da poter confrontare i dati nel tempo. Se, dunque, confrontando diverse immagini, scattate in differenti momenti, si notano aree in cui le piante tendono ad essere più stressate, significa che probabilmente le condizioni del suolo in quell'area non consentono una corretta idratazione delle piante.

Per calcolare il CWSI si impiega l'infrarosso termico, una radiazione elettromagnetica che può essere utilizzata per misurare la temperatura di un oggetto a distanza (un po' come si fa con il termometro di casa). Ebbene, quando una vite è in stress idrico tende a chiudere gli stomi per ridurre al minimo la traspirazione. Oltre a risparmiare acqua, però, la pianta perde la capacità di termoregolarsi e dunque la sua temperatura aumenta.

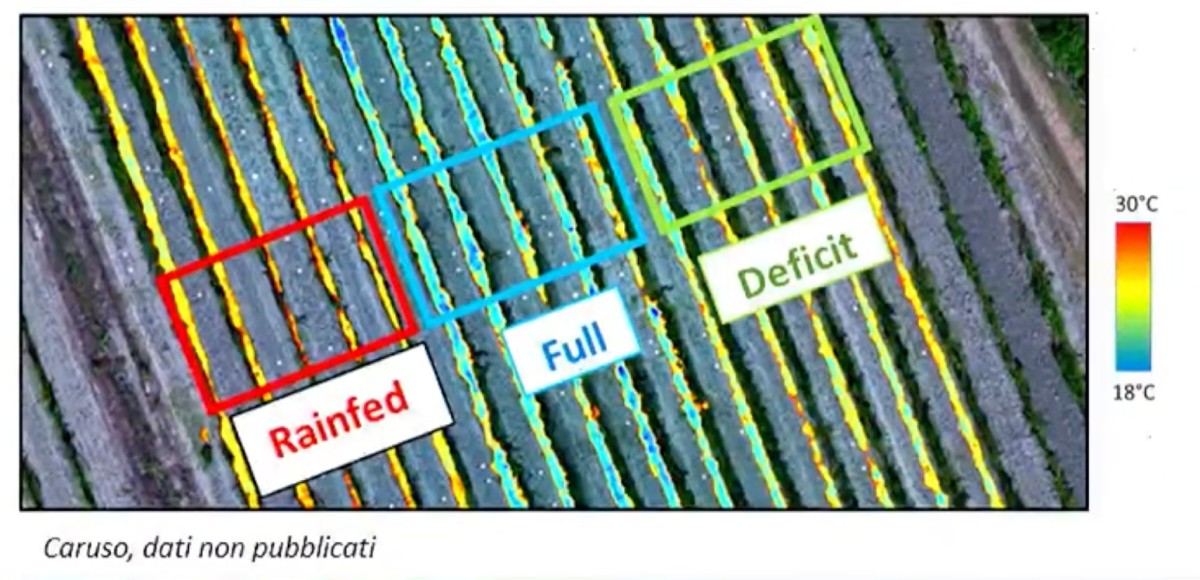

Visivamente, le mappe prodotte mostreranno, sulla base di variazioni di colori (generalmente dal blu al rosso), lo stato di idratazione delle piante, da quelle ben idratate fino a quelle invece in stress. Nel caso in cui ci sia un impianto di irrigazione suddiviso in settori, sarà così possibile intervenire con una irrigazione "su misura", fornendo più acqua alle viti più stressate e risparmiando invece risorsa idrica nelle aree non problematiche.

La mappa di un vigneto basata sull'indice CSWI. A sinistra le viti in asciutto, al centro quelle ben irrigate, a sinistra quelle con ridotti quantitativi di acqua

(Fonte foto: Giovanni Caruso, professore presso l'Università di Pisa)

L'uso delle mappe del suolo

Oltre ad utilizzare le mappe di vegetazione, è anche possibile impiegare sensori al suolo in grado di misurare i livelli di umidità nel terreno. Sappiamo infatti che la capacità di ritenzione idrica del suolo è strettamente correlata alle caratteristiche dello stesso, come la tessitura, la percentuale di sostanza organica, eccetera. Dunque, due aree adiacenti, ma con suoli differenti, possono fornire alla medesima coltura quantità di acqua diversa nel corso tempo. Per sapere dunque dove inserire le sonde è necessario avere una mappa dei suoli che delimiti in maniera chiara le aree omogenee, che sarebbe meglio corrispondessero poi ai settori irrigui.

Per mappare i suoli esistono numerosi metodi. Un approccio è quello di utilizzare dei sensori per misurare la conducibilità elettrica apparente. I dati raccolti sono così utilizzati per delimitare le aree omogenee all'interno delle quali andare a fare dei campionamenti per capire quali sono esattamente le caratteristiche del suolo.

Successivamente, per ogni zona e compatibilmente con il costo di installazione, possono essere applicati dei sensori di umidità che rilevano in maniera costante la quantità di acqua presente all'interno del terreno. Analizzando i grafici, per l'agricoltore è quindi estremamente facile capire qual è la disponibilità idrica per le piante ed eventualmente azionare gli impianti di irrigazione dove necessario.

"Queste mappe sono molto utili per caratterizzare la variabilità del suolo in vigneto e potenzialmente per predisporre i settori irrigui sulla base delle mappe stesse", sottolinea Caruso.

Insomma, gli strumenti oggi a disposizione sono molti e se fino a pochi anni fa in molte aree del Paese l'irrigazione del vigneto non era considerata necessaria, oggi chi ha la disponibilità di acqua sta riflettendo seriamente sull'opportunità di installare degli impianti. Per risparmiare la risorsa idrica e avere produzioni soddisfacenti dal punto di vista qualitativo, tuttavia, sarebbe meglio abbandonare l'approccio "a calendario" e farsi guidare invece dai dati.

Leggi anche Sensori idrici al suolo, ecco come scegliere quello giusto