Per un italiano che osserva l’agricoltura della Repubblica Ceca viene assolutamente naturale una riflessione. L’impressione è quella di trovarsi in un Paese che corre a lunghe falcate. Se pensiamo di guardare ai Paesi dell’ex Patto di Varsavia come ai parenti poveri, con aria di sufficienza, probabilmente stiamo commettendo un grave errore di valutazione.

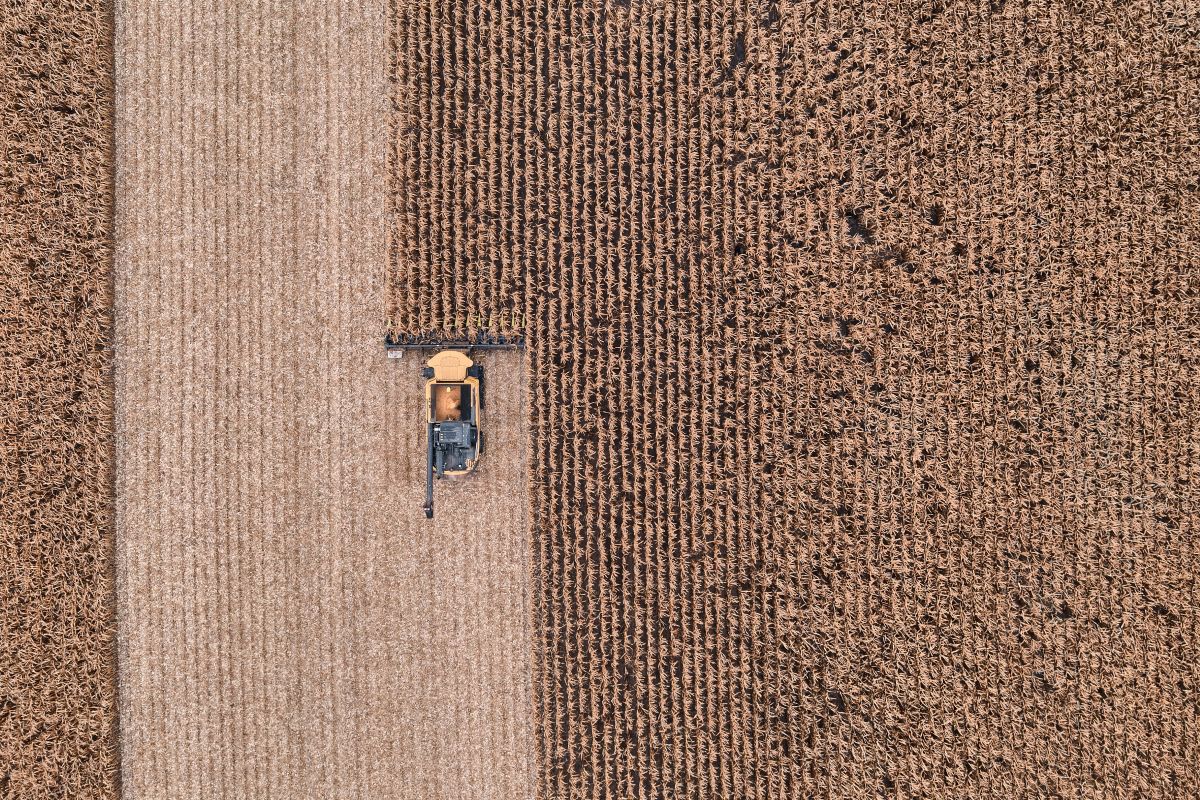

Anche in Repubblica ceca sono molto attenti alla qualità, al biologico, al “sistema di coltivazione integrato” che certifica se non che si tratta di colture “organic”, quanto meno che c’è una grande attenzione a come produrre e al rispetto dell’ambiente. Prova ne è, ad esempio, una realtà come l’azienda agricola Agross della famiglia Bacina, fra le prime e più entusiaste imprese ad adottare i sistemi di precision farming con il duplice scopo di mappare i terreni per la migliore conservazione dei suoli (attenzione agroambientale) e per contenere l’utilizzo di mezzi tecnici (attenzione anche economica).

La multifunzione, almeno per le imprese più grandi, sembra essere la regola, così come la propensione all’attività di lavorazione dei prodotti, e magari anche i passaggi ulteriori, per arrivare direttamente o con poche mosse al consumatore finale.

Qualità, freschezza, ma anche massima valorizzazione delle materie prime. E diversificazione, come naturale corollario per poter sempre contare su branche dell’agricoltura non in sofferenza e in grado di assicurare un minimo di redditività nei momenti di crisi.

Attenzione a sottovalutare l’agricoltura della Repubblica Ceca, dunque. È gente che ha avuto la possibilità di nascere una seconda volta, dopo la rivoluzione che ha sconfitto il comunismo e – aspetto singolare e non strettamente legato al comparto primario – fa specie rendersi conto che i più acerrimi nemici del socialismo reale sono proprio coloro che l’hanno subito sul serio. Un insegnamento che non dovrebbe sfuggire alla gauche caviar di casa nostra.

L’avversione alle economie controllare, eterodirette, soggiogate si manifesta in maniera netta in Repubblica Ceca (e così anche in Slovacchia e in Estonia), dove la possibilità di accedere ai fondi pubblici dello Sviluppo rurale è vissuta se non con fastidio, con cordiale indifferenza. È il mercato che regola tutto e si basa sul principio di domanda e offerta. Non solo: se un’idea è positiva, sarà il mercato a dirlo, non servono fondi comunitari. Tanto più se questo comporta fastidiose vessazioni come la compilazione di carte e burocrazia di varia natura.

La multifunzione si sposa anche con servizi innovativi e con un dialogo con la grande distribuzione, il retail e i consumatori. Sarebbe un grave errore pensare che il made in Italy continui a non avere rivali. È vero, l’Italia ha un appeal riconosciuto, apprezzato e invidiato in ogni angolo del pianeta, ma anche gli altri stanno avanzando. Fare finta che non sia così sarebbe un grave errore, potremmo ritrovarci a dover fare i conti con problemi di concorrenza e competitività in men che non si dica.

Servizi come la spesa a casa, i furgoncini nei posti strategici per il commercio – come Stanislav Nemec ha saputo concretizzare – o le filiere attive per le patate e la verdura, di cui forse manca ancora una cultura del consumo radicata, sono assolutamente in linea con le realtà occidentali più progredite. A conferma, appunto, che anche i Paesi che fino al 1989-90 gravavano nell’orbita dell’Unione Sovietica, oggi sono avanzati sensibilmente.

Così tanto da avere in parte gli stessi problemi dell’Italia e degli altri Stati fondatori dell’Unione europea: la mancanza di manodopera e una società giovanile che, forse in quanto figlia del benessere, non è più disposta a fare certi lavori. E così, mentre in Italia si ricorre a lavoratori dell’Africa, nella Repubblica Ceca la figura dell’extracomunitario assume l’identità di ucraini, bielorussi, moldavi o, rientrando entro i confini dell’Ue, di rumeni e bulgari. Chi sta peggio si adatta, mentre gli altri preferiscono non rispondere alle richieste di lavoro.

Assurdità che il presidente onorario dell’Accademia dei Georgofili, il professor Franco Scaramuzzi, liquiderebbe con uno dei suoi brocardi, sulla cui validità mi sento di schierarmi al suo fianco: "Il lavoro, prima ancora che un diritto, è un dovere".